Aus dem Leben der Briefträgerin Clara Passon (1916-2010) |

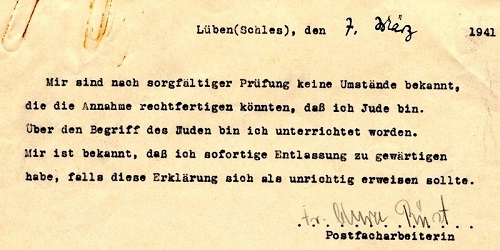

Ein Mitarbeiter der Lübener Post muss 1945 Aktenordner mit auf die Flucht genommen haben. Darunter befand sich diese "Eidesstattliche Erklärung" der Briefträgerin Clara Rüst aus dem Jahr 1941. Irgendwann wusste niemand mehr etwas mit diesen Dokumenten anzufangen Die Erklärung war Voraussetzung dafür, dass die 25jährige Clara Rüst geb. Passon ab Frühjahr 1941 in der schlesischen Kleinstadt Lüben Briefe, Päckchen und Todesnachrichten austragen durfte. Sie hatte eine Tochter, musste arbeiten. Ihr Mann war im Krieg. Was für eine perfide Art, einem Menschen seine Abstammung zur Bedrohung werden zu lassen und ihn zu zwingen, sich auf diese Weise von seinen Mitmenschen zu distanzieren. Ob sie sie sich bewusst war, dass es dabei nicht nur um eine Arbeitsstelle ging, sondern jenen, die eine solche Erklärung nicht unterschreiben konnten, die Ermordung bevorstand? Uns Nachgeborene schockiert immer aufs Neue der staatlich organisierte Antisemitismus. Alles, was bisher über Clara bekannt war, hing mit ihrer Arbeit als Briefträgerin zusammen. Inzwischen hat ihr Enkel Lars Petersen Kontakt zu mir aufgenommen und wir wissen ein wenig mehr über diese Frau. |

Mit einem herzlichen Dank an Rainer Vorbeck, Nachfahre der Passon-Familie! |

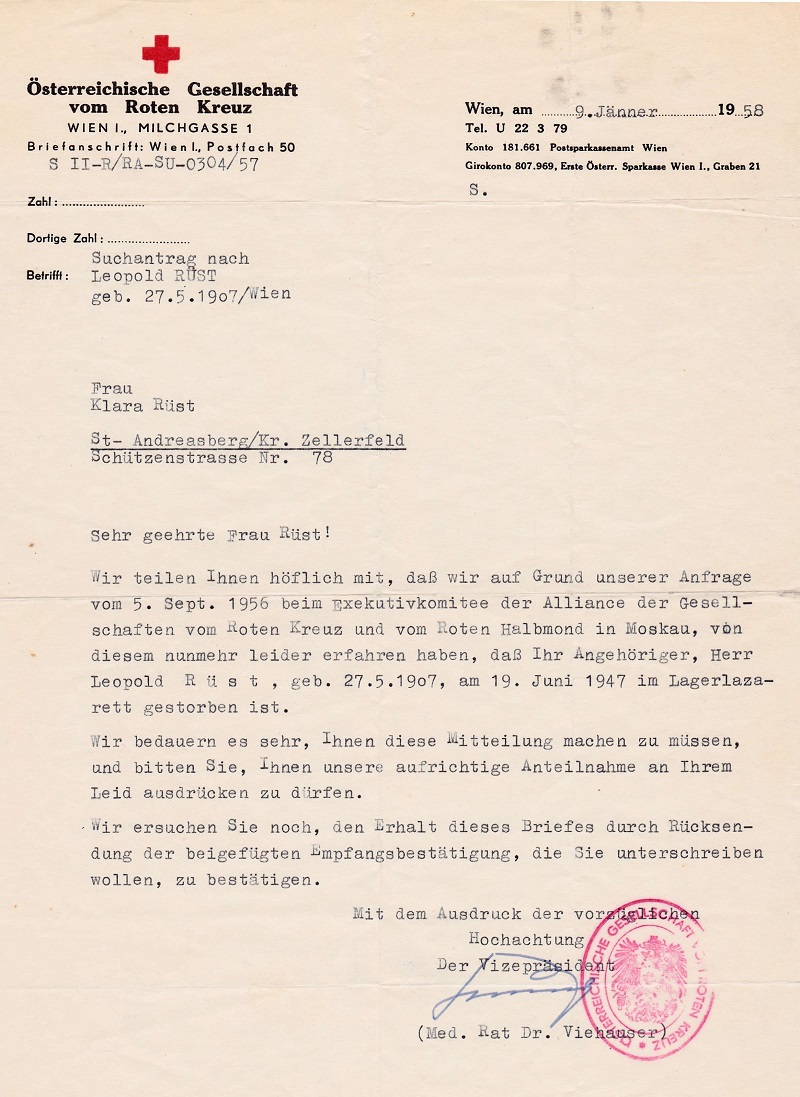

Clara stammte aus der Familie des Zigarrenmachers A. Passon und seiner Ehefrau Berta (1885-1971). Die Familie lebte mit den Kindern Elfriede * 1909, Martha * 1912, Clara * 1916, Hildegard * 1924, Kurt * 1926 in der Schulpromenade 7 zwischen Gymnasium und Töchterschule. Kurz vor dem Krieg heiratete sie den Österreicher Leopold Rüst. Sie hatte ihn beim Reichsarbeitsdienst kennengelernt. 1940 wurde die gemeinsame Tochter Christa geboren. Der Ehemann geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Bis 1958 wusste sie nichts über seinen Verbleib, als ein Brief des Roten Kreuzes sie über seinen Tod im Jahr 1947 informierte:

Es folgen drei Artikel von ihr aus dem Lübener Heimatblatt, in denen sie von ihrer Arbeit als Briefträgerin erzählte. Ein Erlebnis als Briefträgerin Während des Krieges wurden viele junge Frauen bei der Post eingestellt - wir nannten uns Postfacharbeiterin. Früher haben Männer diesen Dienst versehen, und so zeigte es sich sehr bald, daß diese Tätigkeit für die Frauen schwer war. Besonders durch die Feldpost gab es eine Menge Postsachen, und so mußten wir auch kleine Päckchen mitnehmen. Rundfunk und Zeitung mußten wir schon damals kassieren. Am Nachmittag waren die Briefkästen zu leeren, und da die Post ja nicht auf Frauenarbeit eingestellt war, mußten wir die Herrenfahrräder benutzen. Mein Weg ging bis zum letzten Kasten an der Heil- und Pflegeanstalt. Und eines Tages fühlte ich mich nicht wohl und meinte, man würde es nicht feststellen, wenn ich den letzten Briefkasten heute nicht mehr leere. Er würde ja auch am nächsten Tag früh 6 Uhr geleert. Aber ich hatte kein Glück - kaum war ich zurück, wurde ich zum Oberpostmeister gerufen, der mich fragte, ob ich auch den letzten Kasten geleert habe? Ja... Auch den in der Hindenburgstraße? Kleinlaut sagte ich "Ja". Und nun kam das Unglück heraus - denn in diesen letzten Kasten hatte eine Frau aus Versehen, statt den Brief einzuwerfen, die Lebensmittelkarte hineingesteckt. Ich versuchte, alles mit meinem schlechten Gesundheitszustand zu entschuldigen. Aber mir wurde sehr streng meine Gewissenlosigkeit vorgeworfen. Es wurde dann ein Kollege zu diesem Kasten geschickt und die Lebensmittelkarte kam zum Vorschein. Immerhin konnte man mir keine Unterschlagung anhängen! Klara Rüst, LHB 1/1978 |

|

Post-Christel im Krieg Der Krieg hatte mich zur Briefträgerin gemacht, ein Vorgang, der zwischen 1940 und 1945 nichts Außergewöhnliches war, hatte man doch die meisten Männer zum Wehrdienst eingezogen. So wurde ich zu einer "Christel von der Post", obgleich ich mir eher wie das Vogerl vorkam - das mit dem Brief im Schnabel. Nein, nicht daß ich auf so wenig hygienische Weise zugestellt hätte, aber die Schreiber jener Briefe waren meist weiter von daheim weg, als das bei vielen Briefen der Vorkriegszeit gewesen war. Viele Ungeduldige standen schon am frühen Morgen vor dem Postamt und warteten mehr oder minder geduldig, bis sie ihre Post in Empfang nehmen konnten. Zu ihnen gehörte auch Frau H. Täglich kam sie - schwankend zwischen Hoffen und Zagen -, fragte nach einem Brief, einem Feldpostbrief ihres Sohnes. Und beinahe immer hatte sie für mich eine frische Zuckerschnecke dabei. Als Dank, daß ich beim Sortieren ihre Post gleich beiseitelegte. Dabei taten wir alle dies als selbstverständlichen Dienst am Kunden - für jeden, der am Morgen regelmäßig selbst zum Postamt kam. Aber diese scheinbare Selbstverständlichkeit wußte man auch in einer Zeit zunehmender Lebensmittelknappheit zu schätzen: Bitte, und für Sie 'ne Zuckerschnecke. Eitel Wonne war der kriegsbedingte Postdienst beileibe nicht immer. Eines Tages waren nach heftigen Regenschauern die Straßen nicht bloß naß, sondern obendrein noch verschmutzt: Pampe! Ich hatte die Tour Liegnitzer Straße und Klempnerstraße, bündelte auf der Straße einen Bund Postsachen auf und - plumps! schon lag alles im Dreck. War ich erholungsbedürftig, lag's am Wetter? Ich heulte und heulte, verzog mich mit meiner großen Umhängetasche in den nächsten Hausflur. Und versuchte zu säubern, zu putzen, zu wischen, bis alle Karten und Briefe halbwegs ansehnlich aussahen. Und sortierte dann wieder von neuem: schön ordentlich nach Hausnummern und Briefkästen. Wie harmlos doch der Zwischenfall gewesen ist! Das Wichtige habe ich fast vergessen zu sagen: wie viele Hiobsbotschaften ich in den Kriegsjahren zuzustellen hatte, oft dann, wenn man mich als Freudenbringer erwartete. Klara Nagel, LHB 8/1979 |

| Der alte Garten

(aus der Sicht einer Briefträgerin) Den Namen lese ich nun schon so viele Male, immer denke ich: darüber kannst auch du etwas sagen. Oft ging ich in den Garten hinein bei Regen und bei Sonnenschein, verwildert war er von links wie von rechts, den Bewohnern aber war's gerade so recht. Im April zog der Veilchenduft durch die laue Frühlingsluft, Vöglein fühlten sich wie im Paradiese auf den Bäumen und auf der Wiese, sie sangen fröhlich ihre Weise, mal lauter und mal wieder leise. Auch Katzen schlichen da ums Haus, alles ging dort ein und aus. Das Haus war klein, doch es war bewohnt, darin zu leben hat sich gelohnt. Oft ruhten vor dem Haus zwei Damen und ein Mann wenn ich fröhlich kam mit meiner Post heran. Die Briefe kamen von überall her, aber das ist schon lange, lange her. Die Anschrift war immer "Zoe Droysen", ja, meine Lübener, so ist es gewesen. Wer nicht weiß, wo der Garten lag, der kann es hier noch einmal lesen. Er lag in der Liegnitzer Straße gegenüber vom Lehmannhaus, dort war der "alte Garten" und darinnen das Haus. Klara Nagel verw. Rüst geb. Passon, LHB 4/1991 |

Nachdem 1990/91 im Lübener Heimatblatt Zoe Droysens Novelle Der Garten abgedruckt worden war, erinnert Clara in einem kleinen Gedicht an ihre Besuche in Zoe Droysens Gartenhaus in der Liegnitzer Straße:

Gartenhaus der Familie Droysen |