Dr. Oswald Baer (1847-1937) |

Dr. Oswald Baer (1847-1937) Oswald Baer wurde am 2. April 1847 in Lüben als einziger Sohn des Hausbesitzers und Heilgehilfen Carl Friedrich Wilhelm Baer und seiner Ehefrau Karoline geb. Seiler geboren. Der Vater war zur Zeit seiner Geburt Unteroffizier und Lazarettgehilfe im 5. Kürassier-Regiment, das 1849 zum Feldzug nach Baden ausrückte und dann nach Hamm in Garnison kam. Dort wohnte die Familie von 1850-1852. Der Vater nahm den Abschied und kaufte vom Großvater Seiler eine Besitzung in Samitz an der Liegnitzer Chaussee. 1857 zog die Familie in die Stadt Lüben, wo der Vater das Haus Ober-Glogauer Str. 11 erworben hatte. Die Mutter war die Tante des in Liegnitz und Umgebung bestens bekannten Fabrikbesitzers Seiler. Oswald Baer besuchte bis 1860 die Lübener Höhere Bürgerschule, bis 1865 die Ritterakademie in Liegnitz, wo er auch sein Abitur bestand. In Breslau studierte er Medizin und wandte sich der Augenheilkunde zu. Er wurde dann Assistent bei Professor Cohn, 1877 Sekundärarzt bei Professor Förster, 1878 Assistenzarzt an der Privatklinik von Professor Fischer. Seit 1888 betätigte er sich in Hirschberg als Spezialarzt für Augenheilkunde und Chirurgie, wo er nach Aufgabe der ärztlichen Praxis als Geheimer Sanitätsrat lebte. 1878 heiratete er die Schwester von Professor Fischer, mit der er über 50 Jahre eine zwar kinderlose aber glückliche Ehe führte. Durch seine Tätigkeit schuf er sich einen großen Namen. Am Kavalierberg baute er sich ein Haus, das jederzeit für seinen großen Verwandten- und Freundeskreis offenstand. Nach außen hin gab er sich in rauher Schale, doch wußte jedermann, daß dahinter ein warmes wohlwollendes Herz schlug. In der Freizeit durchstreifte er mit seiner Gattin sein geliebtes Riesengebirge, welches er in seinem Büchlein "Mein Schlesien", erschienen 1924 im Verlag Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau, besungen hat. Für den "Wanderer im Riesengebirge" schrieb er so manchen Artikel. Seine Vaterstadt Lüben aber ging ihm über alles. Alljährlich im Frühjahr und im Herbst kehrte er mit seiner Gattin dort ein, um immer wieder die Schönheiten seiner Geburtsheimat zu genießen. Lange vor seinem Tode hatte er sich auf dem Lübener Friedhof ein Erbbegräbnis gekauft. Er wollte in der Heimaterde begraben sein. Die letzten Lebensjahre waren oft durch schwere Krankheit überschattet. Dr. Baer förderte tatkräftig die Belange der Städte Hirschberg und Lüben, des Gebirges, der Prinz-Heinrich-Baude, des Hirschberger Theaters, des Museums des Riesengebirgsvereins, des Wegebaues im Gebirge und des Fremdenverkehrs, der Heimatkunde der beiden Städte. Zu seinem 90. Geburtstag gratulierten ihm die Städte Hirschberg und Lüben - in beiden Städten war er Ehrenbürger - und der Riesengebirgsverein durch Abordnungen. Er starb am 31. Juli 1937 in Hirschberg und wurde mit seiner Gattin auf dem Heimatfriedhof in Lüben beigesetzt. Konrad Feige, Pastor i. R., 1987 |

|

|

Mehr von ihm und über ihn ist auf der Website des Digitalen Forums Mittel- und Osteuropa e. V. mit den digitalisierten Ausgaben der Zeitschrift Der Wanderer im Riesengebirge zu entdecken. Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht das Auffinden der Artikel nach Jahren geordnet. |

|

|

Gedichte von Dr. Oswald Baer auf dieser Website: Meiner Vaterstadt Lüben Bergstadt Lüben Die Birke auf der Lübener Stadtmauer Das alte Haus am Lübener Markt Auf dem Lübener Marktplatz Den gefallenen Lübener Dragonern Klagelied der Kalten Bache, als man ihr das Geschlecht rauben wollte Es folgen Dr. Oswald Baers Kindheits- und Jugenderinnerungen aus Konrad Kloses Lüben-Chronik: |

|

Aus: Geschichte der Stadt Lüben, Konrad Klose, Verlag Kühn Lüben, 1924 XVI. Kapitel Skizzen und Bilder aus der Vergangenheit Lüben vor 60 Jahren (Von Geh. Sanitätsrat Dr. Baer, Hirschberg) Aus der Jugendzeit, aus der JugendzeitKlingt ein Lied mir immerdar; Ach, wie liegt so weit, ach, wie liegt so weit, Was mein einst war; und doch stehen alle Erinnerungen an die Tage meiner Kindheit viel fester vor meinem geistigen Auge als alles, was ich später erlebte. Freilich ist das Gedächtnis ein trügerisches Ding, und ich weiß nicht, ob das, was ich hier über die in meiner Vaterstadt verlebten Jahre zu berichten gedenke, in jedem Punkte genau mit der nüchternen Wirklichkeit übereinstimmt. In jedem Kopfe malt die Welt sich anders, - aber so gut ich kann, will ich bei der Wahrheit bleiben. |

|

Besitzung in Samitz an der Liegnitzer Chaussee. 1857 zogen wir in die Stadt, wo mein Vater das Haus Oberglogauer Straße 11 erworben hatte. Von Ostern 1860 ab besuchte ich das Gymnasium in Liegnitz. Meine Lübener Jugenderinnerungen umfassen also eine Spanne von 8 Jahren. Doch nicht von mir will ich hier reden, sondern von der Stadt und den Menschen, die sie damals bewohnten. Zunächst einige allgemeine Bemerkungen: In meiner Kinderzeit war Lüben noch eine richtige Tuchmacherstadt; d. h. die Herstellung von gewebten Wollenstoffen beschäftigte eine große Menge von Bürgern, die fast alle in den Vorstädten [d. h. außerhalb des Ringes], besonders in der Steinauer Straße, wohnten, an ihren Webstühlen in den eigenen Häusern. Von einer Tuchfabrik war damals noch keine Rede. Die Tuchmacherhäuser in der Steinauer Vorstadt waren meist aus Fachwerk, also aus Holz und Lehm gebaut und mit Schindeln gedeckt. Davon sind jetzt kaum noch einzelne Überreste vorhanden, denn ein großes Feuer äscherte viele dieser Wohnstätten ein, und sie wurden dann massiv wieder aufgebaut. Hier klapperten also die Webstühle und die ganze Familie nahm teil an der Arbeit. Die fertigen Stücke wurden in nassem Zustande im Freien auf verschieblichen langen Gerüsten - Rahmen - aufgespannt, indem sie mit ihren fester gewebten Rändern - Salleisten - durch rechtwinklig gebogene Häkchen, die in den Rahmen eingefügt waren, befestigt wurden. Ein solcher Rahmhof befand sich in der Gegend zwischen der jetzigen Post und der neuen katholischen Kirche. Aber die Blütezeit der häuslichen Tuchmacherei ging damals zu Ende, denn schon drohte von England her die Konkurrenz der Fabriken. Doch herrschte in vielen Tuchmacherfamilien noch ein gewisser Wohlstand. Mit eigenen hochbepackten Wagen waren die Väter, nachdem sie vorher das heilige Abendmahl genommen hatten, nach Leipzig zur Messe gefahren und hatten guten Absatz gefunden, auch ihre Weltkenntnis um ein gutes Stück bereichert. Nun aber lag das einträgliche Gewerbe danieder, und die Nachkommen mußten sich ein anderes Brot suchen. Viele Lübener Einwohner waren neben ihrem Berufe Ackerbürger, d. h. sie bebauten draußen vor den Toren ein Stück eigenen oder gepachteten Landes und besaßen ihre eigenen Scheunen, die oft in einer Reihe aufgestellt waren, wie in der Nähe des Triebelschen Gutes oder in der Gegend des Turnplatzes noch jetzt zu sehen ist. In vielen Höfen befand sich ein Schweinekoben, in dem das Borstenvieh grunzte und frohe Hoffnungen für den Winter erweckte. Von großem allgemeinen Vorteil für die Lübener Bürgerschaft war der Besitz eines ansehnlichen, gut verwalteten Forstes in der Großen und Kleinen Heide. Damals, als die Zuführung von Kohlen aus dem Waldenburger Revier mangels der Eisenbahn noch sehr schwierig und kostspielig war, wurden die Lübener Öfen meist mit Holz geheizt, das bei den Auktionen im Walde |

|

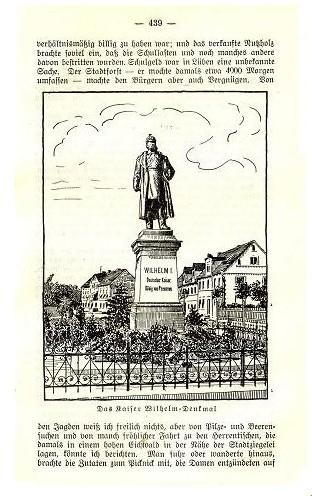

verhältnismäßig billig zu haben war; und das verkaufte Nutzholz brachte soviel ein, daß die Schullasten und noch manches andere davon bestritten wurden. Schulgeld war in Lüben eine unbekannte Sache. Der Stadtforst - er mochte damals etwa 4000 Morgen umfassen - machte den Bürgern aber auch Vergnügen. Von (Abbildung: Das Kaiser Wilhelm-Denkmal) den Jagden weiß ich freilich nichts, aber von Pilze- und Beerensuchen und von manch fröhlicher Fahrt zu den Herrentischen, die damals in einem hohen Eichwald in der Nähe der Stadtziegelei lagen, könnte ich berichten. Man fuhr oder wanderte hinaus, brachte die Zutaten zum Picknick mit, die Damen entzündeten auf |

|

dem steinernen Kochherd das von den Herren gesammelte Reisicht, kochten Kaffee und Eier, und die ganze Gesellschaft trank und schmauste in den aus Naturholz zusammengefügten Lauben. Dann wurden Spiele gespielt, Lieder gesungen, vielleicht auch getanzt, und in der Dämmerung zog man dann frohgemut, zu Pärchen gesellt, singend, lachend, scherzend der Stadt zu, in der bereits die Öl-Laternen, an Ketten quer über die Straßen baumelnd, spärlich leuchteten. Doch nun wollen wir bei hellem Tageslicht im Geist einen Gang durch unser Städtchen machen. Lüben zeugte damals viel deutlicher als heutzutage, daß es früher eine befestigte Stadt gewesen war; fast überall waren noch die Stadtmauern sichtbar, wenn auch der Zahn der Zeit gewaltig an ihnen genagt hatte. Auf ihrer zerklüfteten Krone wuchsen Ebereschensträucher; wir Jungen krochen hinauf, gingen da oben spazieren und guckten in den tiefgelegenen breiten Wallgraben, der die Mauer umzog und jetzt mit Parken und Gärten ausgefüllt ist. Wie fast alle diese im 13. Jahrhundert von Deutschen gegründeten Städte war Lüben im Winkel von zwei Bächen gebaut, die nun die Aufgabe hatten, im Kriegsfalle die Wallgräben durch Schleusenvorrichtungen mit Wasser zu füllen. Vom Norden kam die Kalte Bache, vom Westen der Pfeffergraben, die sich hinter der Zitadelle mit dem alten Herzogschlosse bei dem sogenannten Postgute vereinigten. Der ganze von der Stadtmauer umgebene Kern der Stadt bildet ein dem Kreise sich näherndes von Südost nach Nordost gerichtetes Oval von etwa 300 Meter Länge und 250 Meter Breite. In Liegnitz betragen dieselben Abmessungen 800 und 600 Meter, in Breslau 1400 und 1200 Meter. Hieraus ergibt sich, daß Lüben von vornherein als eine sehr kleine Stadt gedacht war. Aber es hat seine Vorstädte weit hinausgestreckt; zu meiner Zeit zählte es 4000 Einwohner, jetzt etwa doppelt so viel, und man kann hoffen, daß es sich immer noch vergrößern wird. Wenn wir uns nun um etwa 60/70 Jahre zurückversetzen, so ziemt es sich, daß wir den Spaziergang durch das Lüben unserer Väter und Großväter im Mittelpunkt der Stadt, am Rathause, beginnen. Dieses Gebäude, an das sich noch einige Bürgerhäuser anschmiegten, stand mitten auf dem Ringe und mag, nach seiner nüchternen Bauart zu schließen, erst nach dem großen Brande im Siebenjährigen Kriege entstanden sein. Das Dachreitertürmchen auf seinem pyramidenförmigen Dach war früher viel kleiner als jetzt. Es trug die Stadtuhr, die der Obhut unseres Nachbars Ulrich anvertraut war. Sein Sohn Emil, mein Schulfreund, mußte sie täglich aufziehen, und oft kroch ich mit ihm bei dieser Gelegenheit hinauf in das Gebälke. Durch ein Guckfensterchen konnte man so bequem auf den Markt herniederschauen, wo in späteren Jahren ein blonder Mädchenkopf oft der Gegenstand meiner sehnsüchtigen Blicke war. In der Gastwirtschaft des Erd- |

|

geschosses waltete Herr Schütze, der vormals Seifensieder gewesen war, mit seiner Tochter Amalie. Im ersten Stock aber saß Herr Bürgermeister Gleist, ein eleganter Herr mit rotem Bart, energisch und ehrgeizig. Die Gemeinde war wohl nicht ganz mit seiner Regierung zufrieden, denn eines schönen Tages wurde die ganze Stadt in Aufruhr versetzt durch ein namenloses Pasquill, das mit den schönen Versen anhub: "Ist doch niemand fast so dreist - Als der Bürgermeister Gleist; - Um 'nen Orden zu erlangen, - Ist er nach Bad Ems gegangen." Alle Nachforschungen nach dem Urheber dieses gedruckten und in alle Häuser geschickten Gedichts sind vergeblich gewesen. Wenig später hat der Herr Bürgermeister, wenn ich mich recht erinnern kann, keinen sehr rühmlichen Abschied von Lüben genommen. Ihm stand zur Seite der Kämmerer Röhrich, ein ungewöhnlich langer, schlanker Herr mit glattrasiertem Gesicht. Er besaß eins der schönsten Häuser in der Stadt, gegenüber dem "Goldenen Löwen" mit einem wundervollen Obstgarten. Ich war der Schulfreund und Gespiele seines ältesten Sohnes und habe als solcher viel Gutes bei ihm und durch ihn genossen. Seine Frau, eine geb. Seidelmeier aus den "Drei Mohren" in Polkwitz, das Muster einer deutschen Hausfrau, war mir mütterlich zugetan. Ich denke noch heute mit Vergnügen und Dankbarkeit an ihre Buttersemmeln und an die Honigbirnen ihres Gartens. Das Rathaus diente aber nicht nur dem Bürgertum, sondern auch der militärischen Macht, denn damals, als unsere Dragoner noch keine Kaserne hatten und in Bürgerquartieren lagen, befand sich die Hauptwache auf der südwestlichen Seite des Rathauses, dem Gasthofe zum "Schwarzen Adler" gegenüber. Da stand ein Schilderhaus, vor dem beständig ein behelmter Kriegsmann auf und ab spazierte. Auf der Hauptwache befand sich auch das Arrestlokal; ich bin einmal darin gewesen, um unsere eingesperrte Einquartierung zu besuchen, und erinnere mich sehr wohl noch der hölzernen Pritsche, die dem armen Stechbart - so hieß er - als Bettstadt diente. Mehrmals täglich blies ein Trompeter vor der Hauptwache die Signale und besonders feierlich geschah das in mehreren Absätzen abends um ¾ 9 Uhr, wo sie fast wie ein in Musik gesetztes Gebet klangen. Auf der anderen nordöstlichen Seite des Ringes, wo Mittwoch und Sonnabend der Wochenmarkt in Feld- und Gartenfrüchten abgehalten wurde, stand eine Reihe prachtvoller Linden, die den Marktweibern guten Schatten gaben. Ich habe immer bedauert, daß diese herrlichen Bäume, ein unersetzlicher Schmuck des Platzes, der Säge zum Opfer fielen, und ebenso, daß man nicht an Stelle der beiden Pumpen, die auf den beiden anderen Seiten des Marktes standen und durch die neue Wasserleitung überflüssig geworden sind, wenigstens je einen schönen Baum gepflanzt hat, etwa Friedenseichen zur Erinnerung an die glorreichen Kriege von |

|

1866 und 1870, in denen sich auch unsere Dragoner mit Ruhm bedeckt haben. Für kleine Städte mit geringen Geldmitteln sind Bäume, an geeigneter Stelle gepflanzt und gut gepflegt, die besten Denkmäler, schon darum, weil sie immer schöner werden, je älter sie werden. Dem Rathause reiht sich würdig an der erste Gasthof der Stadt, der Grüne Baum. Hier konnten sich ja die Herren Senatoren und Stadtverordneten nach schwerer Sitzung bei einem guten Schoppen erholen oder die Streitaxt begraben, mit der Bürgerschaft Kaisers Geburtstag feiern und im Saale des ersten Stocks Ressourcen-Bälle abhalten. Ein großes, gewichtiges Gebäude, der "Grüne Baum"! Zwar, wie schon gesagt, der grüne Baum fehlte ihm, aber trotzig wie ein Offizier sprang es mit seinem Laubengewölbe, dem einzigen der Stadt, vor die Front der anderen Häuser, und Holtei schon hat in seinen "Vierzig Jahren" ihm und seinem Wirte, dem Herrn Jüngling, ein literarisches Denkmal gesetzt. Dieser Herr Jüngling war schon zu meiner Zeit kein Jüngling mehr, sondern ein schlanker, sehniger Mann mit kurzgehaltenem grauen Haar und Bart, Gatte einer zierlichen Frau, die das Haus regierte, Vater eines Sohnes und vieler Töchter. Und Herr Jüngling war auch nicht nur Gastwirt, sondern auch Posthalter, d. h. er mußte alles Fuhrwerk, das die Post brauchte, besorgen. Damals, wo die Eisenbahnen - um ein kühnes Bild zu gebrauchen - noch in den Kinderschuhen steckten, belebten noch viele gelbe königliche Wagen mit pistonblasenden uniformierten Postillionen unsere Landstraßen, Es waren aber nur die vornehmen Leute, die sich einen Platz in der regelmäßigen Post - die Meile kostete etwa fünf Silbergroschen - antun konnten. Der gewöhnliche Lübener Kleinbürger war viel bescheidener; er hatte nur selten einmal das Bedürfnis, dem großen Weltverkehr sich anzuschließen, und die nächste Anknüpfung fand er in dem drei Meilen entfernten Liegnitz, das schon damals die Eisenbahnverbindung mit Breslau und Berlin hatte. Dazu gab es zweimal in der Woche durch Herrn Jubelt, der an der Promenade in der Gegend des heutigen Springbrunnens wohnte, Gelegenheit. Dienstag und Freitag war Wochenmarkt in Liegnitz; wenn man sich da früh um 3 Uhr Herrn Jubelts Planwagen anvertraute und sich auf dessen Frachtstücken einen Platz suchte, konnte man ziemlich sicher sein, gegen 8 Uhr am Gasthof zu den "Drei Rosen" auf dem Kohlmarkt zu Liegnitz anzulangen. Eine solche Fahrt hatte auch ihre Reize, besonders im Sommerhalbjahr. Wenn man in Lüben früh um 3 Uhr um die Promenade ging, konnte man dem Nachtigallenkonzert lauschen, das aus dem nahen Jünglinggarten herübertönte. Und wenn man glücklich den halben Weg in Neurode zurückgelegt hatte, stieg man mit steifgewordenen Gliedern aus, um den Kaffee - die Tasse kostete, wenn ich mich nicht irre, nur 6 Pfennige - einzunehmen. Auf der Anhöhe bei Kuchelberg konnte |

|

man, wenn man Glück hatte, einen prächtigen Sonnenaufgang beobachten und das Katzbachtal mit Liegnitz samt den Vorbergen und dem fernen Riesengebirge vor sich liegen sehen. Gruslich war nur der "Tiefe Grund" vor Neurode, von dem schreckliche Räubergeschichten aus alter Zeit erzählt wurden. Aber wie es so geht, Jubelt bekam einen Konkurrenten in Herrn Gillert aus Samitz. Er leistete dasselbe, wie jener, und zu demselben Preise, nämlich 3 Silbergroschen, stand aber im Rufe, noch langsamer zu fahren. Unter diesen Umständen erschien es denn als ein großer Fortschritt, daß ein findiger Kopf einen täglichen Omnibusverkehr einrichtete, der nur Personen beförderte und die Strecke bis Liegnitz in drei Stunden bewältigte. Die Lübener, die wohl mehr für ein bißchen Französisch als für das Lateinische schwärmten, nannten diesen Omnibus Journalière ("Schnellajäre"). Es war ein Wagen mit Polstern, der, wenn er voll besetzt war, 9 Personen faßte und nur von einem Pferde gezogen wurde. Die einfache Fahrt kostete 9 Silbergroschen; ein späterer Konkurrent setzte den Preis auf 7 ½ Silbergroschen herab, worauf der erste Unternehmer mit einer Preiserniedrigung von 6 Silbergroschen antwortete. Da gab der Konkurrent das Wettrennen auf, und dann stieg das Fahrgeld allmählich wieder auf 9 Silbergroschen. Wer aber das nicht bezahlen oder auf Jubelten nicht warten konnte, der ging einfach zu Fuß. Wie oft bin ich, wenn mich als Gymnasiasten ein bißchen Heimweh packte, des Sonnabends Nachmittag von Liegnitz nach Lüben in vier Stunden spaziert und am Sonntag Nachmittag wieder zurückgewandert. - Ich hielt die Darstellung der damaligen Verkehrsverhältnisse an dieser Stelle nicht für überflüssig, damit der jüngere Leser sie mit den heutigen vergleichen kann, wo wir an einem Tage achtmal Gelegenheit haben, in einer halben Stunde auf Dampfesflügeln von Lüben nach Liegnitz zu gelangen, und - damit noch nicht zufrieden sind. Die ganz vornehmen Leute freilich leisteten sich damals eine Extrapost. Zu all diesen Posten, den gewöhnlichsten und außergewöhnlichsten, gehörten aber Pferde, und zu den Pferden Hafer, Stroh und Ställe, also eine richtige Landwirtschaft. Herr Jüngling war demnach auch Landwirt. Soviel ich weiß, hatte er keinen eigenen Acker, sondern pachtete ihn von der Stadt, die einen großen Landstrich besaß zwischen der Polkwitzer Chaussee und der Kalten Bache bis hinauf zur Sperlingsmühle, die mit der Landstraße durch eine, wohl schon unter Friedrich dem Großen angelegte Maulbeerbaum-Allee verbunden ist. Auch mein Vater hatte in der Gegend, wo jetzt der Wasserturm der Heilanstalt steht, 6 Morgen gepachtet, auf denen ich nach der Ernte fleißig Kühe hüten mußte. Und oft kam der Herr Jüngling über seine Felder geschritten, hielt bei mir an und hatte immer ein freundliches Wort, manchmal sogar einen Dreier für mich, den ich in Obst oder einen Bilderbogen umsetzen sollte. |

|

Aber der Herr Posthalter hatte auch seine romantischen Neigungen, denn er besaß wohl den schönsten Garten der Stadt und hatte sich darin einen idyllischen Ruhebesitz geschaffen. Dies Paradies lag an der Pforte zwischen den Pfarrhäusern und dem alten Kirchhofe, in dem ehemaligen Wallgraben, also an der hier noch fast unversehrten Stadtmauer, in deren Zuge sich auch ein Turm erhalten hatte, bis zum Dach von Efeu übersponnen. Mitten in dem Garten stand ein Pavillon, der im Jahre 1813 von einem französischen Prinzen oder General bewohnt worden sein soll und seitdem vielfach als Wohnung für unverheiratete Offiziere diente. Die Fruchtbarkeit auf diesem gegen Süden gelegenen, der Sonne zu geneigten Gelände war sehr üppig; während der Fliederblüte berauschte es förmlich durch Farbe und Duft. Nur wenigen Auserwählten war der Zutritt gestattet; aber ein Mondscheinabend, den ich hier in holder Gesellschaft verbringen durfte, wird mir unvergeßlich bleiben. Doch wir kehren endlich wieder auf den "Ring" zurück. Da war in der Mitte der Nordostseite, wo die schönen großen Linden standen, die Weinhandlung von Thies, wo die Dragoner-Offiziere ihre Schoppen tranken und fast täglich den Herrn Pfarrer Starost in ihrem Kreise sahen. Sie betrachteten ihn daher scherzweise als einen der Ihrigen und ließen ihn nach der Anciennität aufsteigen. Als er hochbetagt, von allen Lübenern jeder Konfession verehrt, starb, soll er es bis zum Oberstleutnant gebracht haben. Seine Kameraden, d. h. die Offiziere, ließen es sich nicht nehmen, ihm auf dem Kommunalkirchhofe ein Denkmal zu setzen. Von den Offizieren sind mir noch einige Typen aus meiner Kinderzeit erinnerlich, z. B. der Kommandeur und spätere General von Tümpling und dessen Nachfolger von Raven; der Rittmeister von Rieben, eines der ersten Opfer des österreichischen Krieges, der Major von Buttler, eine martialische Gestalt mit gerötetem Antlitz und riesigem herabhängendem Schnurrbart, der Rittmeister de Clair, der im französischen Kriege Moltkes Adjutant war, der sehr lange Leutnant von Blumenthal, der Leutnant von Bredow, der das Cello künstlerisch meisterte. Stabstrompeter war Riebe, der sich durch beträchtliche Leibesfülle auszeichnete. Sein Sohn Gustav war mein Schulkamerad. Noch sehr gut im Gedächtnis ist mir auch der Regimentsarzt Herkenrath geblieben, der wohl schon 1849 mit dem Regiment hier eingezogen war, ein stattlicher, alter Herr, der die Kinder sehr lieb hatte und uns auf der Straße gern in seiner fremdländischen Mundart ansprach. Zu den Herren in der Thiesschen Weinstube gesellte sich auch gern der Kreisphysikus Schüller, der einen echten Doktorstock trug; ich denke, es war ein spanisches Rohr mit goldenem oder silbernem Knopfe. Übrigens gab es einen alten Herrn Thies, einen sehr würdigen, gutgekleideten Mann mit einer schweren, goldenen Brille und tadellosen Vatermördern, und einen jungen Herrn |

|

Thies, seinem Sohne, dem man den ausgezeichneten Weinkenner schon von weitem ansah.

Ein paar Häuser weiterhin wohnte Buchbinder Geistefeldt, der auch einen "wohlassortierten" Papierladen hielt, in dem seine Frau uns Kindern die schönsten Sachen verkaufte. Da gab es z. B. Stahlfedern, die mit Kupfer galvanisch vergoldet waren, da gab es Wunschbogen mit gepreßten Verzierungen, womit wir zu Neujahr und Geburtstagen den lieben Eltern unter die Augen treten durften; ach, was gab es da nicht alles! Gleich daneben war die Spezerei- und Kolonialwarenhandlung des Herrn Böhm, ein ganz altfränkisches Geschäft, besonders in Kaffee sehr leistungsfähig. Der Chef des Hauses im saubren braunen Rock stand immer hinter dem Ladentisch; ich habe ihn wohl niemals auf der Straße gesehen. Aber er hatte mehrere schöne Töchter mit blassen, feinen Gesichtern. Von der südöstlichen Ringseite, zwischen Liegnitzer und Tiefen Gasse, weiß ich nicht viel zu sagen; an der einen Ecke wohnte Herr Eschert, an der andern Herr Schensky, der das heute ganz ausgestorbene Gewerbe eines Nadlers betrieb. - Interessanter war mir die südwestliche Seite. Da war vor allem die Königlich-privilegierte Apotheke, die einen schönen Adler im Wappen führte. Darin schaltete Herr Knobloch, ein feiner, kleiner Mann mit einem kurz gehaltenen Backenbart und der goldenen Brille auf der scharf-gekrümmten Nase. Er war eine gewichtige Persönlichkeit in städtischen Verwaltungsangelegenheiten. - Daneben in einem kleinen Hause, das sicher noch den Brand überstanden hatte, verkaufte ein altes jüdisches Ehepaar, Elkusch, Kleiderstoffe und hatte Freude an den wohlgeratenen Kindern. Dann kam, gegenüber der Hauptwache, der Schwarze Adler, der von Herrn Schmidt, seiner Frau und ihren lieblichen Töchtern geführt wurde. An Jahr- und Wochenmärkten war hier der Verkehr mit Ausspannung sehr groß. Nach hinten lag die große Gaststube, in der abends ehrsame Bürger, mit der langen Pfeife bewaffnet, ihr Glas einfachen Bieres und den dazu gehörigen Korn, beides zusammen für 1 Silbergroschen, tranken und unzählige Fidibusse verbrauchten, um den Tabak in Brand zu erhalten. Vornheraus aber lag das Billardzimmer, wo ich später, als junger Student, das edle Spiel mit den Elfenbeinbällen gelernt habe. Damals hatte das Billard noch Löcher, vier an den Ecken und zwei in der Mitte der Langseiten. Es galt, den angespielten Ball in eins der mit einem sackartigen Netz versehenen Löcher zu treiben, der Spielball aber durfte sich in keins verirren. Die sogenannten französischen Billards ohne Löcher und dem Karambolagespiel kamen in kleinen Städten erst nach dem französischen Feldzuge in Aufnahme. Ich halte das Billardspiel für eine äußerst gesunde, weil sämtliche Muskeln des Körpers übende Bewegung, die unter Umständen das Turnen ersetzen kann, und |

|

bedaure, daß es in neuerer Zeit immer mehr vernachlässigt und durch anderen Sport verdrängt wird.

Vom "Schwarzen Adler" nur durch ein schmales Haus getrennt, worin der Buchbinder Riedel wohnte, erhob sich das stattliche Gerichtsgebäude jetzt völlig zu einem Geschäftshause umgewandelt. Ich hatte ja als Knabe - Gott sei Dank! - nichts darin zu tun, aber ich erinnere mich doch noch einiger Männer, die darin ihres Amtes walteten. Da war der Herr Gerichtsdirektor Scheurich, mit dessen Kindern ich verkehrte. Sein Sohn Georg war mein Schulkamerad, ein lieber, verträglicher, nicht unbegabter Junge; leider ist er früh einem tragischen Geschick erlegen. Da war der Herr von Burgsdorff, die Seele aller musikalischen Aufführungen in der Stadt; da war auch der Sekretär Beyer, der Leiter der Ressource, einer Gesellschaft, in der sich die "besseren" Bürger jeden Winter mehrmals zu Tanz und Spiel vereinigten. Wahrscheinlich gehörte zum Gericht auch Herr Treppe, dessen Kinder kleine Theateraufführungen in der elterlichen Wohnung veranstalteten, der Kalkulator Lange, ein Mann mit lockiger Biedermeierfrisur, der Botenmeister Hagemann und Sekretär Killmann, der sehr schön in Wasserfarben malte und in der damals neuen Badeanstalt den Schwimmunterricht einführte. Von seinem Sohne, meinem Freund, werde ich noch zu sprechen haben. Neben dem Gericht - die Gegensätze berühren sich - befand sich die Destillation von Lachmann, dann kam das Eckhaus, in welchem damals, ehe es Herr Härtie, einer der verdienstvollen Bürger Lübens, in Besitz nahm, ein gewisser Warmbrunn ein Glas- und Porzellangeschäft betrieb. - Die nordwestliche Seite des Ringes hatte für den Knaben auch ihre Reize. Das Eckhaus an der Niederglogauer Straße bewohnte Herr Sattlermeister Brendel, ein gewichtiger Mann in der Stadt, der mir aber nur interessant als Verfertiger der besten Blaserohrzwecken, die man, wenn ich nicht irre, zu 1 Pfennig das Stück bei ihm kaufen konnte. Sie bestanden aus einem Nagel, über dessen Kopf ein winziges Stückchen behaarten Rehleders zusammengebunden war. In der Mitte der Häuserreihe befand sich eine Konditorei, die von zwei Schwestern Krause und ihrem Bruder geführt wurde. Die beiden hageren Damen waren Freundinnen meiner Mutter. Ein Dreier reichte hin, um bei ihnen eine röhrenförmige bunte Tüte mit "Pimpernüsseln" zu erstehen, kleine Kügelchen aus Pfefferkuchenteig. An der Ecke der Oberglogauer Straße verkaufte Bäcker Obst seine Brote und Semmeln. Ihm gegenüber liegt eins der schönsten Häuser von Lüben, das zu Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut ist und in einer langen Inschrift gegenüber dem "Grünen Baum" die damaligen Getreidepreise verzeichnet. In ihm betrieb ein Kaufmann Schmidt sein Geschäft. Seinen Vater nannte man scherzweise "Rothschild", weil man munkelte, er wäre der reichste Mann der Stadt und |

|

besäße mindestens 20000 Reichstaler im Vermögen. Dann kam in der Reihe Frau Metzdorf mit einem Glas- und Porzellanladen, dann Frau Fleischermeister Güttler, berühmt durch ihre Knoblauchwurst, dann der Seifensieder Schütze, wo die "Korn-Malchen" ihre Kleinkinderschule hielt, von der ich noch zu sprechen habe; im nächsten Hause wohnte Dr. Gradenwitz, der weit über 50 Jahre seine sehr humane ärztliche Tätigkeit in Lüben ausgeübt hat. Ihm benachbart war der Goldarbeiter Knobelsdorf, diesem der Uhrmacher Ulrich, dann kam mein Elternhaus, das der Vater, wohl im Jahr 1857, von dem Leinwandhändler Kolbe für wenig mehr als 2000 Reichstaler erstanden hatte; es folgte dann auf dieser Seite der Fleischermeister Schütze und endlich der Gasthof zur Krone. Alle diese Häuser waren nach demselben Typus gebaut, wahrscheinlich sofort nach dem großen Brande, wo der Raum durch die Stadtmauer noch sehr beengt war. Der Giebel war nach der Straße zu gerichtet, das ganze hatte nur zwei oder drei Fenster Front. Neben dem Hausflur befand sich ein schmales Gemach, in der Mitte das Treppenhaus, nach hinten ein größeres Wohnzimmer, neben dem ein schmaler Gang in den Hof führte, der gewöhnlich noch ein winziges Gärtchen und ein Hinterhaus enthielt und dann durch die zerfallende Stadtmauer von dem tiefer liegenden Nickischgarten, dem ehemaligen Wallgraben, abgeschlossen wurde. Der erste Stock war gewöhnlich vermietet, da die bescheidenen Verhältnisse des Besitzers nicht zuließen, das ganze Haus allein zu bewohnen. Im Dachgeschoß hatte man vornheraus noch ein Jungfernstübchen, nach hinten den "Boden", die allgemeine Vorrats- und Rumpelkammer, von dessen Fenstern man über die Parkbäume nach den Anhöhen der Stadtheide bei Guhlau blickte, dessen Schlößchen ein weißschimmerndes, vom dunklen Walde sich abzeichnendes Merkzeichen der ganzen Gegend bildete. Die Häuser auf der anderen Seite der Straße hatten keine Giebel, sondern ein glatt abfallendes Dach, sahen also recht nüchtern aus, waren aber dafür breiter. Da wohnte der Bäcker Schmidt, der Freund meines Vaters, und der Kaufmann Dietrich, in seinem Fache der erste Mann der Stadt. Auf der rechten Seite des geräumigen Ladens war das Spezereigeschäft, auf der linken Seite verkaufte die Frau Modewaren. Diese Straße bildete also die engere Umwelt, in der ich vom zehnten Jahre an aufwuchs; und da gerade aus dieser Lebenszeit die Eindrücke am getreuesten im Gedächtnis haften, könnte ich davon manches erzählen. Aber ich will mich auf das beschränken, was kennzeichnend ist für das Leben und Treiben einer so kleinen Stadt vor etwa 50 bis 60 Jahren. Meine Mutter hatte sich einen Laden eingerichtet, darin sie Glas, Porzellan und im Winter Görlitzer Tuchschuhe verkaufte. Im Keller stand den Kunden eine Drehrolle gegen geringes Entgelt zur Verfügung. Der Vater trieb die Künste der kleinen |

|

Chirurgie, die er als Soldat im Lazarett der Kürassiere unter seinem Lehrer, dem Regimentsarzt Geisler, von dem er immer mit dankbarer Verehrung sprach, gelernt hatte, weiter, als da war: Aderlassen, Zähneziehen, Schröpfen, Blutegelsetzen und dergleichen. Die damalige Zeit war sehr blutgierig. Bei den Landleuten namentlich war der Aderlaß zur jährlichen Gewohnheit geworden. Der Monat Mai galt als besonders geeignet dazu. Und so kamen sie an den Sonntagen scharenweise herbei. Ich mußte für das im Bogen fließende Blut das Becken unterhalten und sah manchen armen robusten Schächer dabei ohnmächtig werden, nicht etwa durch die Schmerzen - die sind ja gleich null -, sondern durch den Anblick des strömenden Lebenssaftes. Bedenklicher und aufregender war das Ausziehen der Zähne, die meist mit dem Schlüssel oder Pelikan genommen wurden, während man heut die Zange verwendet. Der Lohn für solche Dienstleistung betrug damals 2 bis 5 Silbergroschen. - Daneben betrieb der Vater, wie schon erwähnt, noch etwas Landwirtschaft auf dem von der Stadt gepachteten Acker und pflegte im Jahre zwei Schweine zu mästen, deren gewaltsamer Tod dann Veranlassung zu einem sehr fröhlichen Schlachtfest gab, wo man sich an Wellfleisch, Wellwurst und Wurstsuppe delektierte und auch die ganze Nachbarschaft - je nach der Stärke der Freundschaft - damit versorgte. Überhaupt war das Verhältnis zu den Nachbarn immer ein sehr inniges; wir Kinder untereinander spielten alle die schönen Spiele, die - uns unbewußt - auf die Kräftigung des Körpers, auf die Ausbildung des Auges so erzieherisch wirkten und heute - viel gewaltsamer - durch allerhand Sport ersetzt werden müssen. An schönen Sommerabenden aber saß man freundschaftlich auf den Bänken, die vor den Häusern standen; die Alten wohl im Schlafrock und mit der langen Pfeife, plauderten von Krieg und Kriegsgeschrei, wir Jungen neckten die Mädchen, die ihren Strickstrumpf bearbeiteten, oder zogen im Mondschein, während die Nachtigallen in den blühenden Fliederbüschen der Gärten schlugen, um die Promenaden, die schönen Volkslieder singend, die wir in der Schule oder von der Mutter gelernt hatten: "In einem kühlen Grunde", "Morgen muß ich fort von hier" oder "Wenn die Schwalben heimwärts ziehen" und dergleichen. Die interessanteste Familie der Nachbarschaft war die Dietrichsche. Der Hausherr war eine elegante Erscheinung, wie sie dem Chef einer vornehmen Handlung zukommt, etwas korpulent, im feinen schwarzen Rock; das rote Gesicht quoll behaglich aus den spitzen Vatermördern vor. Die Frau aber schien mir als ein Engel an Schönheit und Herzensgüte. Meine Mutter sagte oft, sie sei der Königin Luise vergleichbar. Ein liebliches schmales Gesicht, zu beiden Seiten umrahmt von Hängelöckchen, eine feine, gerade Nase, blaue Augen, und dabei von bestrickender Liebenswürdigkeit gegen hoch und niedrig, wohltätig oft über ihr |

|

Vermögen, so steht sie in meiner Erinnerung. Sie hatte viele Kinder, ihr am ähnlichsten war die Tochter Anna, meine Altersgenossin, ein Mädchen von strahlender Schönheit. Sie heiratete spät und erlitt einen qualvollen Tod bei der Geburt ihres ersten Kindes, nachdem schon der Zusammenbruch ihres elterlichen Hauses erfolgt war. Ein tragisches Schicksal! - Das nächste Haus hinter der "Krone" steht zu der Straßenachse in einem stumpfen Winkel, es neigt sich der Vereinigung mit der Niederglogauer Straße zu. Dieses langgestreckte, giebellose Haus gehörte damals dem Goldschmied Lange, einem lahmen Manne, der, wie man erzählte, in Australien unter die Goldsucher gegangen war, aber sein Vermögen vielmehr durch Herstellung von Universalpillen aus - Hühnermist erworben hatte. Im ersten Stock wohnte der schon erwähnte Kreisgerichtsdirektor Scheurich. Gegenüber stand der Pulverturm, der ehemalige Torturm, der seit einigen Jahren, nachdem sein Dach vom Blitz zerstört wurde, nach den Anweisungen des Provinzialkonservators kunstgerecht erneuert ist. In ihm wurde damals armes Gesindel, das der Stadt zur Last fiel, untergebracht. Er lehnt sich an ein schönes altes Haus, das den großen Brand überdauert hat; seine Front ist mit Medaillons geziert, die zwei deutsche Kaiser, wenn ich nicht irre, Ferdinand und Matthias darstellen. Zu diesem Haus gehörte ein schöner Garten im alten Wallgraben, auf dem jetzt das Gerichtsgebäude steht. Von ihm durch ein enges Gäßchen geschieden, wohnte der Bäckermeister Ulrich und neben diesem der Herr Oberpastor. Vor dem Pastorenhause aber stand die "Pastorplumpe", der man das beste Wasser in der ganzen Stadt nachrühmte. Vielleicht glaubte man, daß der Segen der Kirche auf ihm ruhe. Oft habe ich von ihr einen Krug des köstlichen Nasses holen müssen. Neben solchen Röhrbrunnen, die durch einen Schwengel bedient wurden, gab es in der Stadt auch Laufbrunnen, die ihr Wasser außerhalb der Stadt durch eine Leitung bezogen. Diese Leitung ging aus von drei mit einem pyramidenförmigen Schindeldach versehenen Sammelbecken, die sich auf der langsam aufsteigenden Bodenfläche zwischen Altstadt und dem Oberauer Wege in ziemlichem Abstande voneinander befanden. Die Anlage war gewiß uralt, aber ihr Gefälle schwach, es reichte gerade nur für das untere Stockwerk der Häuser. Ein solcher Laufbrunnen rauschte auf unserer Straße vor dem Bäcker Obstschen Hinterhause; es war jahrelang mein tägliches Vergnügen, von dort mehrere Fahrten Wasser zum Hausgebrauch herbeizuschleppen, was ich mir durch einen Holzreifen erleichterte, in welchem ich ging, und der meine Hände mit den schweren Kannen von meinen ausschreitenden Beinen entfernt hielt. - Dem Pulverturm schrägüber stand einzeln ein kleines einstöckiges Haus, an da ich mich mit besonderer Dankbarkeit erinnere. Es war nicht leicht, hinein- |

|

zukommen, denn die Haustür war immer geschlossen. Aber neben ihr befand sich ein Fenster, das durch einen grünen Gazevorhang dem Vorübergehenden den Einblick wehrte. Erst wenn man ganz nahe herantrat, erkannte man einen bärtigen, mit einem schwarzen Sammetbarett geschmückten Kopf, der dem Draußenstehenden freundlich zunickte. Dann hörte man das Knacken eines Riegels an der Haustür und konnte nun zum "Maler Schalm" eintreten. Als er ein kleines Kind war, soll ihn die Kindsmagd haben fallen lassen, und danach sei er verkrüppelt. Aber an solches vielerzähltes Märchen, das alles, z. B. alle Rückgratsverkrümmungen, erklären soll, glaubt heute kein Arzt mehr; wahrscheinlich hat es sich bei Schalm um eine sogenannte essentielle Kinderlähmung gehandelt, also um eine Rückenmarkskrankheit, die ihm die Beine gebrauchsunfähig machte, zum Teil aber auch die Hände, sodaß er Bleistift, Pinsel und Feder zwischen Daumen und den Mittelhandknochen des Zeigefingers einklemmen mußte. So erinnerte er fast an den Ausspruch Lessings, daß Rafael auch ohne Arme ein großes malerisches Genie geworden wäre. - Schalm mußte als Knabe in die Schule getragen werden, hat aber jedenfalls den Unterricht gut genützt, denn er galt als einer der gebildetsten Männer Lübens. Ob er im Zeichnen außer der Schule noch einen besondern Lehrer gehabt hat, weiß ich nicht: wahrscheinlich hat er die Theorie aus Büchern, die Praxis durch technische Selbstübung nach Vorlagen gelernt. Jedenfalls gab er einen ganz ausgezeichneten Unterricht, den ich jahrelang - Mittwoch und Sonnabend je 2 Stunden, 15 Silbergroschen für den ganzen Monat - mit großem Vorteil für mein späteres Fortkommen genossen habe. Stufenweis ging er vorwärts, mit der geraden Linie anfangend, auf treuste Nachahmung der Vorlage haltend. Jede Technik war ihm vertraut; wir arbeiteten mit Bleistift, Kreide, Feder und Pinsel, aber kaum je mit Lineal und andern Hilfsmitteln; wir lernten sogar Planzeichnen nach der Müfflingschen Methode. Ohne diesen Zeichenunterricht wäre mein Lebensweg in der Studienzeit ein ganz andrer geworden. Aber das mit Bildern und antiken Gipsbüsten geschmückte Zimmer des gelähmten Malers war auch der Sammelpunkt für viele Männer und Frauen Lübens, die auf einer höheren Bildungsstufe standen. Denn Schalm las Bücher und Zeitschriften, und was draußen in der Welt vorging, bewegte auch ihn. Natürlich beschäftigte er sich auch mit der wunderbaren Kunst der Daguerreotypie und Photographie, die damals noch in ihren unbeholfenen Anfängen steckte. Wie er es fertig brachte, die Kamera und die chemischen Prozeduren zu handhaben, ist mir unverständlich, aber jedenfalls besitze ich von ihm eine Photographie meines Großvaters aus dem Anfang der fünfziger Jahre auf Papier, die er selbst mit Aquarellfarben ausgemalt hat. Das Silberoxyd ist ausgeblichen, die Farben sind in voller Frische erhalten. |

|

Damals, nach dem Revolutionsjahre, spukte in den Köpfen eine Art Spiritismus. Tischrücken wurde in allen Gesellschaftskreisen geübt, und von England kam die Kunde von sogenanntem tierischen Magnetismus, den man heute Hypnose nennt. Schalm hatte oft (Abbildung: Blick von der Schulpromenade auf den Glogauer Tor-Turm) mit meinem Vater von dem betreffenden Buche gesprochen und ihn gereizt, Versuche anzustellen. Ich war vielleicht das erste Versuchskarnickel und schlief richtig ein, aber dann gab es auch Damen, die in einen somnambulen Zustand gerieten und hellseherische Gaben entwickel- |

|

ten. Da die Hypnose, wie wir heute wissen, bei gewissen Nervenkrankheiten, wie z. B. der Hysterie, eine Heilkraft darstellt, so wandte sie mein Vater in diesem Sinne an, und seine Erfolge hätten ihm beinahe den Ruf eines Wunderdoktors verschafft, aber die Sache wurde seiner ehrlichen Natur unheimlich, und er gab sie auf. Schalm war es auch, der das Talent des Korkbildschnitzers Fellnagel entdeckt und gefördert hat. Als ich diesen Mann kurz vor seinem Lebensende in Neustädtel besuchte, und er mir seine unverkauften Kunstschätze, den Kölner Dom, das Primkenauer Schloß und eine ganze Idealstadt "Johannisburg" gezeigt hatte, habe ich einen längeren Aufsatz über sein schlichtes Leben und sein Werk in der "Schlesischen Zeitung" veröffentlicht, den ich hier nicht wiederholen kann. Uns Kinder interessierte ja auch damals nicht seine Kunst, sondern das bewegliche Krippel, das er alljährlich in seiner Wohnung zur Schau stellte. Da sah man die Geburt Christi, die Menge der himmlischen Heerscharen und die Weisen aus dem Morgenlande, man sah aber auch einen Eisenbahnzug dahinstürmen und in einem Tunnel verschwinden. Und um diesen Gegensatz zu mildern, hatte er ein Kloster eingeschoben, zu dem Nonnen in langer Reihe pilgerten. Das alles wurde von einer Magd in Bewegung gesetzt, die unter den Tischen hinter einem Vorhange verborgen war. Wenn einmal eine Stockung eintrat, hob Fellnagel den Vorhang und rief in die Unterwelt hinab: "Du, Guste, dreh ock! De Nunnen bleiben stiehn!" Das war freilich ein arger Dämpfer für unsere kindlich-gläubigen Vorstellungen. Jenseits des Pulverturmes führte die Glogauer Straße, damals hieß sie noch nicht Breite Straße, über die tiefe Einsenkung des alten, nun zu gärtnerischen Anlagen benützten Wallgrabens und hier, vor der Promenade, dort wo jetzt das Kaiserdenkmal steht, befand sich das Akzisehäuschen. Die Akzise - also wohl Mahl- und Schlachtsteuer - war aber längst abgeschafft, und so hatten in dem kleinen altertümlichen Bau sich zwei ältere Fräulein - ich glaube, sie hießen John - einen Laden eingerichtet. Jetzt ist das alles "der Erde gleichgemacht". Wir wollen aber die innere Stadt nicht verlassen, sondern drehen um und gehen durch die Kirchgasse zur Schule. Welche Erinnerungen erweckt dies Gebäude, das die neue Zeit nur wenig verändert hat, in mir! In einem Jahre war ich von der Korn-Malchen im Lesen, Schreiben und Rechnen so weit gefördert worden, daß ich wohl die untersten Klassen der Volksschule überspringen konnte. So steht mir als der erste meiner Lehrer im Gedächtnis Friedrich Koschel, ein langer, hagerer Mann mit einer leisen, etwas heiseren Stimme und schwarzen, eindringlich blickenden Augen. Meine gute Handschrift verdanke ich ihm; in der Religionsstunde wußte er uns oft zu Tränen zu rühren. Gewissermaßen sein Gegenstück war der Organist, Günther, klein und rundlich; er war groß in |

|

der Botanik, aber nur wenig ist davon in mir hängen geblieben. Dann war der Kantor Klär, ein alter müder Mann, der viel Unglück in seiner Familie zu tragen hatte. Wenn er im Gesange uns auf der Geige begleitete, fielen ihm die Augen zu. Noch älter war Knittel, der Mädchenlehrer - in den oberen Klassen waren die Geschlechter getrennt -. Er war schon der Lehrer meiner Mutter gewesen und schrieb, wenn ich nicht irre, noch mit der Gänsefeder. - Die oberen Knabenklassen leiteten der Konrektor Reiche und der Rektor Dausel. Beide waren "studierte" Männer, eigentlich Theologen von Fach. Reiche war klein, sein Gesicht glatt rasiert, schmal, sehr intelligent, mit einer stark gebogenen Nase geziert: das borstige graue Haar trug er kurz geschnitten. Er war ein ganz vortrefflicher Lehrer; besonders verstand er es gut, uns an der Hand der Grammatik in die Anfangsgründe der lateinischen und französischen Sprache einzuweihen. Er suchte besonders den Verstand der Schüler auszubilden. - Sein Kollege, Rektor Dausel, war älter und stand wohl nicht mehr recht auf der Höhe; ein ziemlich großer Mann mit rundem bartlosen Gesicht und goldener Brille, die Hand mit einer Sende bewaffnet, so steht er in meiner Erinnerung. Ach diese Sende! - einst war sie ein glattes Stück Rohr von der Rotang-Palme gewesen. Aber Dausel hatte die Gewohnheit, im Herumgehen - peripatetisch - zu lehren, vor dem Schüler stehen zu bleiben und jede Frage durch einen Hieb zu bekräftigen, der das linke Ohr strich und auf die Schulter niedersauste. Durch diesen, zwar harmlosen, aber oft wiederholten Gebrauch löste sich die Sende bald in ihre einzelnen Fasern auf, die dann durch einen umgewickelten Bindfaden notdürftig zusammengehalten wurden und das sonst gefürchtete Instrument weniger gefährlich erscheinen ließen. Nur in der Physikstunde blieb der Herr Rektor bei seinem Buche auf dem Katheder sitzen; aber weil er auch da die ersprießliche Bekräftigung seiner Fragen nicht entbehren mochte, hatte er sich eine etwa drei Meter lange Sende angeschafft, mit der er wohl sein Opfer bis auf die letzte Bank erreichen konnte. Trotz dieser Schrullen hat aber auch er Anspruch auf meine lebhafte Dankbarkeit. Noch heute betrachte ich es als ein großes Glück, daß ich eine solche kleinstädtische Elementarschule bis zu 12 Jahren, die erste Klasse zwei Jahre lang, besuchen, und so die nützlichsten Kenntnisse mir viel fester einprägen konnte, als viele meiner späteren Mitschüler auf dem Gymnasium und der Universität. Und auch für die körperliche Ausbildung hatte dieser Umstand seine Vorteile. Zwar Turnunterricht hatten wir nicht - der galt wohl damals zur Zeit der Reaktion unter Mühler als ein demokratisches Erziehungsmittel -, aber wir hatten doch einen Turnplatz, die dreieckige Wiese neben dem Schießhause, wo wir fast täglich dem Ballspiel frönten und es darin zu einer Gewandtheit brachten, um die uns mancher heutige Tennisspieler beneiden könnte. Oder wir zogen |

|

im Herbste hinaus auf die abgemähten Felder und übten Kriegsspiele mit allen Mitteln kindlicher Strategik, oder wir verfertigten uns selber große Papierdrachen und ließen sie - eine Vorahnung der Fesselballons - stundenlang in der Luft verharren, die physikalischen Gesetze vom Parallelogramm der Kräfte ins Praktische übertragend, oder, unsere Schützengilde nachahmend, gaben wir dem Tischler - er hieß Dobrolow und wohnte im letzten Hause der Breslauer Chaussee links - genaue Anweisungen, wie er uns mit dreifach übereinander gelegten Bogenschienen aus Eschenholz eine Armbrust konstruieren sollte, die unsere kleinen Bolzen - der Schlosser Petschke auf der Tiefen Gasse stellte sie her - bis zum Reservevogel der hohen Vogelstange werfen konnte. Man sieht, die neuesten Bestrebungen der kriegerischen Jugenderziehung sind garnicht so neu; nur lagen sie damals vor 60 Jahren "unter der Schwelle des Bewußtseins". Und alljährlich, am 28. August, feierte die Schule, dank dem Vermächtnis eines Kinderfreundes, das große Kinderfest. Alle Klassen zogen, festlich geschmückt, unter Trommelschlag und Musik hinaus zum Schießhaus. Wir Jungens mit der Armbrust oder dem Blaserohr auf der Schulter, daran ein "Pukettel" befestigt war. Die Mädchen spielten wohl Ringelreihen, Blindekuh und Topfschlagen; darum kümmerten wir uns aber nicht; wir übten die Künste Wilhelm Tells, schossen mit dem Blaserohr nach der Scheibe, mit der Armbrust nach dem grellbunten Holzvogel auf der Stange, und den besten Schützen kürten wir zum König. Er wurde zum Einzuge mit einer Girlande schräg über die Brust geschmückt. Und wenn aller Kaffee getrunken und alle Würstel - Stasinowsky machte sie - verzehrt waren, zogen wir heim: "Jetzt, Trommler, frisch voraus - Und trommle uns nach Haus!" sangen wir, und zum Schluß: "Die Freude ist entflohn, - Doch wie ein heller Ton; - Er schwingt sich durch das Leben fort, - Begleitet uns von Ort zu Ort - Und macht die Seele munter, - Ja munter". Im Jahre 1858 beschlossen die Stadtväter, an die Elementarschule, deren oberste Klasse ein Schüler, wie ich selbst an mir erfuhr, schon mit 10 Jahren erreichen konnte, eine "höhere Bürgerschule" anzugliedern. Zur Organisation dieser Anstalt berief man einen außerordentlich tüchtigen Pädagogen, den Dr. Eduard Schmidt. Dieser noch junge Mann war für Lüben eine ungewohnte Erscheinung. Eine feine, biegsame Gestalt, ein glatt rasiertes Gesicht mit goldener Brille, das schlichte Haar sorgsam über die Ohren gekämmt, so daß es hier auf jeder Seite - wie bei unsern heutigen Modedamen - einen Buckel bildete, - so trat er eines Tages in unsere Rektorklasse ein. Sein Anzug war untadelig nobel. Er trug einen braunen, gutsitzenden Rock vom feinsten Tuch, die hellen Beinkleider wurden von Strippen unter den Sohlen faltenlos stramm gezogen, auf der Straße bei rauherem Wetter umfloß ein weicher Havelock - das erste Klei- |

|

dungsstück dieser Art in Lüben - würdevoll seinen Körper. - Mit Feuereifer ergriff er sofort seine Aufgabe. Auf riesigen Papierbogen entwarf er mit seiner charaktervollen Handschrift Lehr- und Stundenpläne. Sein Ziel war, die Sexta, Quinta und Quarta eines humanistischen Gymnasiums zu bilden. Zu diesem Zwecke prüfte er eingehend das vorhandene Schülermaterial. Da ergab sich - es war etwa Michaelis 1858 -, daß er nur meinem etwas älteren Mitschüler Killmann und mir die Qualität von Quintanern zusprach, die die Aussicht hätten, nächste Ostern nach Quarta versetzt zu werden, und um das zu erreichen, gab er uns beiden - unentgeltlich - in seiner Wohnung täglich mehrere Privatstunden, die sich oft bis in den späten Abend ausdehnten. Bald lasen wir fließend unsern Cornelius Nepos und fingen an, griechische Buchstaben zu malen. Ein zweiter wissenschaftlicher Lehrer für Geographie, Geschichte, Französisch wurde in der Person des Konrektors Heinrich berufen, ein hagerer, sanfter Herr, aus dessen blassem, faltenreichen Gesichte man gar keinen Schluß auf sein Alter machen konnte; eine stille, poetische, nachgiebige Natur. Ostern 1859 wurde die neue Schule mit allen möglichen modernen Lehrmitteln eröffnet. Die erste Klasse war Quarta, aber da wir beiden Bevorzugten sie doch nicht füllen konnten, so bildeten wir die erste Abteilung, und in die zweite wurden noch etwa 10 Schüler aufgenommen. Es war eine Lust, unter Dr. Schmidt zu lernen. Die erste Abteilung machte reißende Fortschritte; wir erledigten in dem einen Jahr nicht nur das Pensum der Quarta, sondern auch fast das ganze der Tertia; am Schluß lasen wir Cicero und Ovid, Xenophon und sogar Homer; dabei wurden Fächer wie Deutsch, Literaturgeschichte, Geschichte, Mathematik keineswegs vernachlässigt. Der Lehrer wollte eben zeigen, was er leisten könnte; im März 1860 begleitete er uns persönlich nach Liegnitz, um uns beim Direktor Müller zur Aufnahme in die Obertertia prüfen zu lassen. Vielleicht hätten wir sogar die Prüfung für die Sekunda bestanden, aber ich wenigstens war ein so kleiner Knirps, daß mir die vorzeitige Beförderung sicherlich nicht zum Vorteil ausgeschlagen wäre. Während dieses Schuljahres wurde der hundertjährige Geburtstag Schillers durch einen Festakt gefeiert, bei dem ich als Prämie Schillers Gedichte erhielt. Ich besitze das Buch noch heute, und wenn ich es erblicke, denke ich mit inniger Dankbarkeit zurück an die Lübener Schule und ganz besonders an meinen großen Wohltäter, Dr. Eduard Schmidt, der dann später - Gutsbesitzer in der Gegend von Hansdorf geworden ist. Schule und Kirche gehörten in Deutschland noch immer innerlich zusammen, und in Lüben sind sie auch äußerlich benachbart. Das große evangelische Gotteshaus, in dem ich getauft bin, sah in meiner Kindheit etwas verwahrloster aus als jetzt, aber zu- |

|

gleich auch malerischer. Die alten Ziegeln aus der gotischen Zeit waren vielfach angefressen und mit Moos überzogen, das Innere zeigte auch die Spuren des Alters. Einzelheiten weiß ich nicht mehr; ich erinnere mich nur, daß alle Emporen mit bunten Bildern und Sprüchen aus der biblischen Geschichte bemalt waren, wie das wohl nach der Reformation üblich war. Nun wurde damals eine große Renovation des Innern ins Werk gesetzt, die Wände getüncht, die Decke mit goldenen Sternen versehen, sowie alles Holzwerk mit weißer Ölfarbe angestrichen und mit Vergoldung geziert. Zu einer solch gründlichen Erneuerung würde man sich heute, wo die Ehrfurcht vor dem Altüberlieferten gewachsen ist, nicht mehr entschließen. Während diese Arbeiten im Gange waren, wurden die Gottesdienste in der Begräbniskirche - wenn ich nicht irre, einem Fachwerkbau - abgehalten, die auf dem alten Kirchhofe, etwas hinter der Stelle stand, die das jetzige Gymnasium einnimmt. Das äußere Mauerwerk der alten Hauptkirche ist viel später ausgebessert worden. Nicht alle Erinnerungen an diese sind mir erfreulich. In der ersten Schulklasse mußten wir wohl jeden Sonntag auf dem sogenannten Rektorchore, zu dem man vom Turm aus durch den Schwibbogen gelangte, dem Gottesdienst beiwohnen und das Gerippe der Predigt nachschreiben. Die zerfiel gewöhnlich in die Einleitung, drei Teile und den Schluß. Die Teile aber hatten wieder Unterabteilungen, die mit a, b, c und so fort notiert werden mußten. Dieses Predigtgerippe wurde dann in ein Heft fein säuberlich abgeschrieben und dem Herrn Lehrer zur Prüfung übergeben. Nach ihrem Ausfall, d. h. wesentlich nach der Anzahl der orthographischen Fehler, erhielt dann der Schüler seinen Platz in der Klasse. Dieser Brauch hörte natürlich mit der Einführung der höheren Bürgerschule auf; und er wäre mir nicht lästig geworden, wenn ich nicht im Winter so jämmerlich in der Kirche gefroren hätte. Ich habe noch den Oberpastor Burkmann und den Pastor Kunzendorf so predigen hören. Etwa im Jahre 1855 mag dann der Pastor von Cölln nach Lüben gekommen sein, der als Prediger und Seelsorger gleich beliebt war, etwas später dann Pastor Petran und Oberpastor Zürn, der sich mit Dr. Schmidt eng befreundete und auch lebhaften Anteil an der neuen Schule nahm. Er hat mir immer ein besonderes Wohlwollen bewiesen, und ich denke gern an den stattlichen Mann mit dem prächtigen Lutherkopf. Indem wir das Kirchengebäude umwandeln, gehen wir am Glöcknerhause, wo Herr Brendel amtierte, vorbei durch die enge Pforte, den Spitzbogen, der sich von der Stadtmauer zu einem Strebepfeiler der Kirche hinüberspannt. Hoch oben aus einem Seitenspalte der Stadtmauer sproß eine Gerte hervor und drängte sich ans Tageslicht. Es war eine junge Birke, die aus dem Mörtel und der Luft ihre Nahrung saugte, ein Bild der Genügsamkeit. |

|

Heute ist sie ein stattlicher Baum, dessen Wurzeln nicht ohne Erfolg versuchen, das Gemäuer zu sprengen. Möchte doch das alte Stück Mauer samt der Birke für ewige Zeiten erhalten bleiben!

Vom Südportal der Kirche aus werfen wir durch die Stadt- (Abbildung: Der Schillerpark) maueröffnung, die früher ein Tor war, einen Blick auf den alten Kirchhof mit seinen schönen Denkmälern und seinen herrlichen hohen Bäumen. Unter diesen zeichnete sich eine Riesenlinde aus, deren Stamm mindestens 2 Meter im Durchmesser hatte und sich in etwa 5 Hauptäste spaltete. Sie war hohl und oft vom Blitz |

|

getroffen. Meine Mutter erzählte mir, man habe einst an dieser Stelle ein unartiges Kind beerdigt, das nach seinen Eltern schlug. Später sei die ruchlose Hand zum Grabe herausgewachsen und zur Linde geworden, ein Warnungszeichen für alle unartigen Kinder. Die morsche Linde wurde wohl vor 40 Jahren gefällt und die dahinterstehende Begräbniskirche abgetragen.

Unsere Wanderung führt uns durch den Schwibbogen zwischen Kirche und Turm. Dieser steht ganz im Zuge der Stadtmauer als ein Bestandteil dieser, und seine Front in einem Winkel zur Achse des Kirchenschiffes, kann also niemals mit der Kirche organisch verbunden gewesen sein. Er hat auch garnicht die Gestalt eines Kirchturms, sondern eher eines Burgturms. Aber er bringt mit seinem kleinen Bruder, dem Pulverturm, eine kräftige Note in das von der Ferne gesehene Stadtbild. Die Dohlen bauen in ihm ihre Nester, und oft haben wir aus seinen Rüstlöchern uns einen der gelehrigen Vögel herausgeholt. Wir gehen nun durch die Mälzergasse an Hinterhäusern und der Brauerei vorbei, um auf der damals noch sehr engen Straße, die heut zur Bahnhofstraße erweitert ist, wieder auf den Ring zu gelangen. Hier an der Ecke der Tiefen Gasse hat Herr Goldschiener seinen vielbesuchten Laden, in welchem er Bücher verkaufte, eine vielbegehrte Leihbibliothek und einen Journal-Lesezirkel unterhielt, aber auch alle Schreib- und Zeichenutensilien vertrieb. Er war also gleichsam der Träger der Intelligenz in Lüben, übrigens ein stiller, feiner Mann. - Auf derselben Straße wohnte auch der Vertreter der Kunst, der Maler Koch, von riesenlanger Gestalt, der wohl niemals eine Steigeleiter brauchte, um eine Stubendecke mit Werken seines Pinsels zu schmücken. Im Winter, wenn sein Geschäft flaute, malte er wohl auch Landschaften in Öl, schrecklich anzusehen, bunt und dauerhaft. Da sich aber in Lüben kein Mäcen fand, der an ein solches Gemälde einige Thaler gewendet hätte, so wurde eine Verlosung veranstaltet und die winzigen Anteilscheine durch die Kinder des Künstlers in allen Häusern abgesetzt. Um unsere Wanderung durch das Innere der Stadt zu vollenden, begeben wir uns über eine Wallgrabenbrücke zum alten Herzogsschlosse und zu der dazugehörigen Kapelle, die bis vor kurzer Zeit dem Gottesdienste der kleinen katholischen Gemeinde genügte. Wir stehen hier wohl auf dem ältesten Teil der deutschen Siedlung, aus der die Stadt erwuchs. Hier, auf einer künstlich geschaffenen Insel in dem Wiesenlandwinkel zwischen Kalter Bache und Pfeffergraben, stand die befestigte Burg von Lüben, von der allerdings nur noch wenige Grundmauern erhalten sind, da das "Schloß", in dem lange Jahre Herr Sanitätsrat Jarmer wohnte, erst um die Wende des 19. Jahrhunderts als Beamtenhaus erbaut ist. Desto wertvoller ist die Schloßkapelle, die zwar auch vielfache bauliche Wandlungen erfahren, aber doch wenigstens |

|

das schöne frühgotische Portal mit den wichtigen Daten der eingemeißelten Inschrift unserer Zeit aufbewahrt hat. (S. Abbildg.)

In diesem kleinen Gotteshause habe ich meine ersten kirchlichen Eindrücke empfangen, da ich, der 6-10jährige protestantische Junge, meinen halb erblindeten katholischen Großvater in den Gottesdienst begleiten mußte, dessen mir unverständlichen Handlungen ich mit Verwunderung beiwohnte. Aber ich fand, daß der Herr Pfarrer Starost, der schöne, hochgewachsene, kraftvolle Mann mit dem pechschwarzen, krausen Haar, angetan mit den goldgestickten priesterlichen Gewändern, wenn er, von Weihrauchwolken umhüllt, das Allerheiligste emporhielt, eine Ehrfurcht erweckende Erscheinung war. Ihm assistierte damals schon Herr Kantor Schwedowitz, in Figur, Tracht und Haltung einer feinen Figur aus der Biedermeierzeit ähnelnd, ein tüchtiger Musiker und ein Kalligraph ersten Ranges, was ich an den Kirchenplatzaufschriften bewundern konnte. Die Küsterdienste versah der Schuhmacher Weiß, trotz seines Namens polnischer Abkunft; er führte den Klingelbeutel und hielt im profanen Leben neben seinem Handwerk eine Lotteriekollekte. Alle diese drei Beamte der katholischen Kirche in Lüben haben wohl 50 Jahre lang in schönster Harmonie ihren Dienst versehen und sind hochbetagt und von ihren Mitbürgern hochgeachtet gestorben. Hier möchte ich meine Erinnerungen an Lüben, wie es etwa vor 60/70 Jahren war, schließen und mich nicht aus dem Stadtmauer-Bezirk in die Vorstädte wagen. Ich könnte noch viel, viel erzählen, da ich ja in den Jahren 1852-57 in der Liegnitzer Vorstadt oder vielmehr in Samitz unter ganz ländlichen Verhältnissen gelebt habe. Aber das würde zu weit führen und die Einheitlichkeit des Bildes, das ich zu entwerfen versucht habe, stören. Ob es richtig gezeichnet ist, das mögen die ganz Alten entscheiden, die das Jahrzehnt 1850 bis 1860 schon mit reifem Verstande durchlebt haben. Ich würde ihnen dankbar sein, wenn sie mich auf Irrtümer aufmerksam machen. Aus: Geschichte der Stadt Lüben, Konrad Klose, Verlag Kühn Lüben, 1924, S. 437-459 |