Gemeinde Zedlitz |

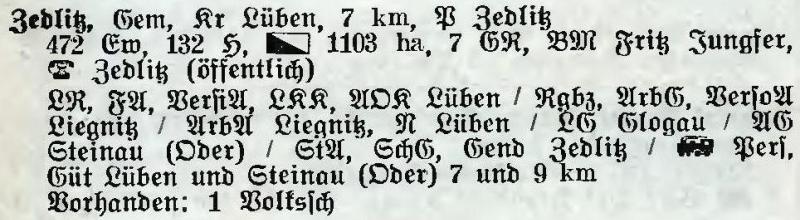

Zedlitz [1939] aus: Alphabetisches Verzeichnis der Stadt- und Landgemeinden im Gau Niederschlesien mit den dazugehörigen Ortsteilen, Kolonien, Siedlungen usw., Kurt-Gruber-Verlag Wirtschaft Recht, Dresden, 1939 | |

|

Zedlitz [1927] Dorf Kreis Steinau Regierungsbezirk Breslau 351 Einwohner Gemeindevorsteher Nerlich Post Zedlitz Eisenbahnstation Güterladestelle Lüben Entfernung 7,5 und 9 km Amtsgericht Steinau Landgericht Glogau Elektrizitätswerk Liegnitz (Licht 250 Volt Wechselstrom) evangelische Kirche und Volksschule Fortbildungsschule Boderke, Fritz, Fleischermeister, Fernsprecher 6 Ciesielski, Gerhard, Handelsmann Eigenwillig, Paul, Tischlermeister Humprich, Richard, Tischlermeister Jungfer, Wilhelm, Bauunternehmer Langnickel, Hermann, Schuhmachermeister Mehl, August, Obsthandlung Nerlich, Gustav, Schuhmachermeister Preuß, Hermann, Schuhmachermeister Seraphin, Gustav, Schmiedemeister, Dorfstraße, Fernsprecher 4 Strempel, Hermann, Müllermeister Tschanz, Karl, Gastwirt aus: Amtliches Landes-Adressbuch der Provinz Niederschlesien für Industrie, Handel, Gewerbe, Verlag August Scherl, Breslau, 1927 |

|

Zedlitz [1913] |

aus: Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Ortschaften der Provinz Schlesien, Verlag Wilhelm Gottlieb Korn, Breslau 1913 Bäckerei und Warenhandlung Paul Eigenwillig in Zedlitz

Bäckerei und Warenhandlung Paul Eigenwillig in Zedlitz | |

|

Zur verwaltungsmäßigen Zugehörigkeit von Zedlitz In den rückliegenden Jahren wurden Ortschaften, die an der Kreisgrenze lagen, verwaltungsmäßig mal zu diesem Landkreis, mal zu jenem Landkreis geschoben. So kam es auch, daß Zedlitz einige Zeit zum Kreis Steinau (Oder) gehörte. Und als nun dieser nach 1920 aufgeteilt wurde, so kam unser Heimatdorf zum Landkreis Lüben. Vielleicht lag es für die Einwohner so viel günstiger, denn die Zedlitzer waren mehr an Lüben gebunden... Hermann Adolph in LHB 11/12/1961

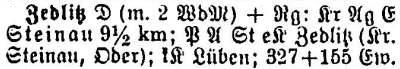

Zedlitz 1910: Hermann Preuss' Warenhandlung, Pfarrhaus, Schule, Kirche

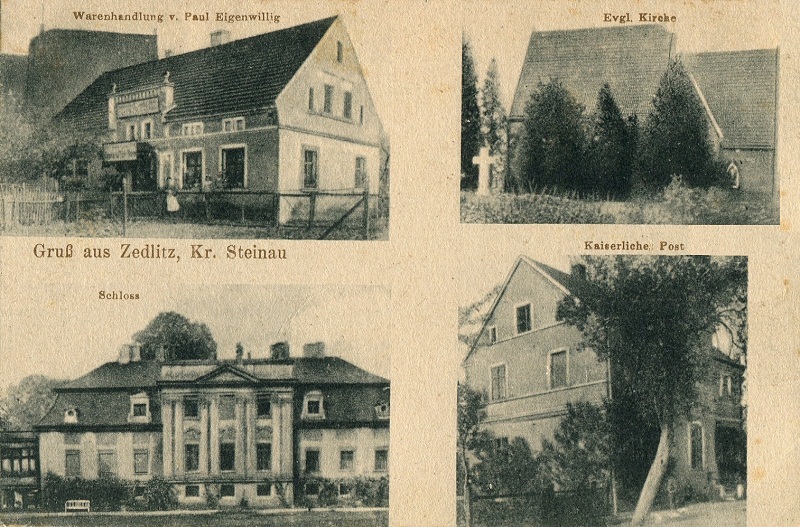

Zedlitz 1917: Noch Kreis Steinau, Warenhandlung Paul Eigenwillig, Evangelische Kirche, Schloss, Kaiserliche Post Eine Kindheit in Zedlitz Martin Brügmann wurde am 1. April 1905 in Rüstern, Kreis Liegnitz, geboren. Seine Kinderjahre verbrachte er in Zedlitz, Kreis Lüben, wo sein Vater Gustav Brügmann Pastor war. In Liegnitz besuchte er die Schule und studierte danach in Breslau und Göttingen Theologie. Seine erste Pfarrstelle war von 1930 bis 1934 in Tiefhartmannsdorf, Kreis Goldberg. Bevor er im 2. Weltkrieg Soldat werden mußte, war er Pastor an der Gnadenkirche in Landeshut/Schlesien. Nach längerer Kriegsgefangenschaft wurde er 1949 Pfarrer in Aschaffenburg und ab 1. 1. 1961 in den Landeskirchenrat München berufen. Im Sommer 1970 trat Kirchenrat Brügmann in den Ruhestand. Durch seine Gottesdienste und Vorträge, auch noch nach seiner Pensionierung, war er in ganz Bayern und darüber hinaus bekannt und geschätzt. Er gehörte u. a. dem Hauptausschuß für Vertriebene und Flüchtlinge beim Bayerischen Arbeitsministerium in München an. Am 5. Juni 1973 verunglückte er im Alter von 68 Jahren bei einem Verkehrsunfall in München tödlich. 1. Fahrt nach Lüben Am Anfang des Dorfes Zedlitz im Kreise Lüben, bei der Seraphin-Schmiede, stand ein Verkehrsschild für die Kraftfahr-zeuge, die sich damals gerade anschickten, mit viel Lärm und Gestank ihren Siegeszug anzutreten. Ins Dorf hinein verirrte sich noch selten ein Auto, aber die Chaussee von Steinau nach Lüben, die das Dorf schnitt, begannen die neuen Verkehrsmittel zu erobern. Es war, als sähen sie beim Vorbeifahren verächtlich auf den Hof der Schmiede herab, in dem immer viele Kasten- und Leiterwagen, Pflüge und anderes landwirtschaftliches Gerät zur Reparatur abgestellt waren, und als wollten sie den Pferden, die in der Schmiede beschlagen wurden, ein etwas verfrühtes Lebewohl und ein hämisches "Wir sind ja viel schneller" sagen. Hatte die neue Zeit des Rasens begonnen und die Zeit der Beschaulichkeit und des Gemüts verdrängt? Werden Motor und Technik das Rennen machen? Noch ging es einigermaßen gemütlich zu. Das Verkehrsschild an der Seraphim-Schmiede, diagonal in den Farben blau und schwarz gehalten, trug die Aufschrift: ACHTUNG! KRAFTFAHRZEUGE 15 km! Wir sahen im Geiste die Zeit, in der unser Dorf eine regelmäßige Omnibusverbindung zur Stadt haben würde. Bis jetzt mußte man, wollte man dorthin, auf Schusters Rappen reisen oder mit dem Hoppe-Bauern. Er war unser Fuhrmann. Er nahm für eine Fahrt in die Stadt einen Taler, soviel, wie in der Konditorei von Neumann eine Torte kostete. Wir waren eine große Familie mit vier Kindern. Darum hatte sich der Hoppe-Bauer einen großen Wagen angeschafft. Es war ein Glaswagen. Er war der einzige seiner Art im Dorfe, abgesehen von den Kutschwagen vom Schlosse. Im Inneren befand sich, dem Hauptsitz gegenüber, noch eine kleinere Bank, die wir Kinder einnahmen, wenn wir mitfahren durften. Eine Glaswand trennte das Innere vom Kutschersitz. Wir Jungen stritten uns schon ein paar Tage vorher darum, wer vorne neben dem Kutscher sitzen durfte. Einer der beiden Braunen des Hoppe-Bauern wies eine Besonderheit auf. Er lahmte zwar nicht, aber die rechte Hinterhand war trotzdem nicht in Ordnung. Die Muskeln des Beines bewegten sich nicht gleichmäßig wie bei anderen Pferden, sondern zuckten wie verkrampft bei jeder Bewegung. Uns Jungen interessierte das ungemein. Das merkwürdige Pferd war bald im Dorfe als "Zuckfuß" bekannt. Es erinnerte uns ein wenig an einen Spottvers auf die Pferdebahn von Breslau, die es freilich schon gar nicht mehr gab. Sie war längst von der "Elektrischen" abgelöst worden. Die Breslauer mögen es verzeihen, wenn ich den Vers zitiere. Es ist nicht böse gemeint, aber wir "vom Durfe" hatten auch unseren Stolz. Der Vers hieß: "In Breslau ist's gemietlich, da gibt's 'ne Pferdebahn, Um die Weihnachtszeit fuhren die Eltern ein- oder zweimal nach Lüben, um die nötigen Einkäufe fürs Fest zu machen. Es ging "zum Christkind". Wir Kinder waren eigentlich dabei übrig, durften aber doch mit, weil die Fahrt in die Stadt mit all ihrer Weihnachtsherrlichkeit ein besonderes Erlebnis für uns war. In das Geschäft mit Spielwaren durften wir nicht mit hinein. Wir konnten uns nur draußen vor dem Schaufenster an den Auslagen erfreuen. Mein jüngerer Bruder machte sich bald selbständig, was damals in der Stadt noch ohne Gefahr geschehen konnte. Seine besondere Aufmerksamkeit galt den schwarzen Tafeln vor den Geschäften, auf denen diese ihre Sonderangebote bekanntgaben und anpriesen. Mit Vergnügen wischte er die mit Kreide geschriebenen Zeilen mit den Fingern weg. Er war erst zufrieden, wenn alle erreichbaren Tafeln erledigt waren. Dann setzte er sich mit dem Gefühl, eine wichtige Arbeit getan zu haben, auf den Bock unseres Wagens, der am Ring, dem Grünen Baum gegenüber, stand, wo Hoppe auszuspannen pflegte. Vorher hatte der Junge schnell noch seine kleine Schwester gezwickt, die nun heulend die Mutter suchte. Sie fand sie im Schuhgeschäft von Lober, nicht weit vom Ring, das wir zur stets notwendigen Ergänzung unserer Leder- und Filzschuhe aufsuchten. Die Zeit der Klapperlatschen und der Holzsandalen, deren Riemchen alle paar Tage kaputtgingen, war für dieses Jahr wieder vorbei. Dieses Mal waren zum Anprobieren die beiden Großen dran. Als unsere Kleinste bitterlich schluchzend den Laden betrat, eilte ihr die Mutter bestürzt entgegen und fragte besorgt : "Was ist dir denn? Bist du hingefallen? Warum weinst du denn?" Sie sagte anklagend: "Der Gerhard hat mich gehauen." - "Warum denn?" -"Nu, weil ich ihm nischt getan hab'." Das Kind war bald getröstet, es war nicht so schlimm. Das Anprobieren konnte weitergehen.Dann ging's in das Delikatessengeschäft von Brauner am Ring, wo ein paar Köstlichkeiten erstanden wurden, die es im Laden bei Preuß in unserem Dorfe nicht gab. So eine Flasche Wein oder Stonsdorfer für den Vater. Der war inzwischen in die Kühn'sche Buchhandlung geeilt, um sich dort Kinderbücher vorlegen zu lassen. Sie durften auf dem Weihnachtstisch nicht fehlen. Das Wäschegeschäft von Klust, das der Neumannschen Konditorei gegenüber lag, wurde als letztes aufgesucht. Es galt, die Wäschestücke zu ergänzen, die im Laufe des Jahres verbraucht waren. Auch mußte die Muhme und mancher im Dorf zum Fest bedacht werden.

Als der Abend hereinbrach, fanden wir uns, beladen mit vielen Paketen, bei unserem Glaswagen ein, an den Hoppe gerade seine Braunen spannte. Von den beiden Wagenlaternen wurde aus Sparsamkeit nur die eine angezündet. Die Chaussee war abends wenig befahren. Bald hatten wir die Lübener Vorstadt mit ihrem Kopfsteinpflaster und die Scheunen der Ackerbürger hinter uns. Da es draußen sehr kühl geworden war, saßen wir Kinder alle im Innern des Glaswagens, die Kleine zwischen den Eltern. Wir unterhielten uns lebhaft über das, was wir gesehen hatten, und äußerten neue Wünsche, die danach in uns aufgewacht waren. Ich wünschte mir brennend ein Luftgewehr. In einem Katalog, der mir einmal in die Hände gefallen war, wurde ein Diana-Luftgewehr angepriesen. So eins hatte ich in einem Geschäft gesehen. Es wäre für mich das Richtige gewesen, denn über die Holzpferdchen und -wagen war ich hinaus. Ich schwärmte auch jetzt von einem Diana-Luftgewehr, in der Hoffnung, damit das Ohr der Eltern zu erreichen. Ich habe aber nie eins bekommen. Vater meinte, er könne sich das Christkind schlecht mit einem Gewehr vorstellen. Nur mühsam verbarg ich meine Enttäuschung. Als wir den ersten Wald hinter uns hatten, waren wir durch das gleichmäßige Gerüttel des Wagens müde und schläfrig geworden. Die Unterhaltung stockte und hörte bald ganz auf. Es schien eine ruhige Heimfahrt zu werden. So dachten wir, aber wir hatten nicht mit "Zuckfuß" gerechnet. Auf dem Acker mag es ein braves Pferd gewesen sein, aber auf der Straße hatte es seine Mucken. Es war ein Scheuer. Der Hoppe-Bauer wollte das zwar nicht wahr haben, aber es war schon so. Der Beweis wurde erbracht, als ein Lichtschein von weitem das Nahen eines Autos ankündigte. Der Fahrer desselben fing auch bald zu hupen an. Dies galt damals noch als fein. Es zeigte an, daß man als Autobesitzer doch wer war. Hoppe hatte seine Pferde nach links auf den Sommerweg gelenkt, der sich neben der Chaussee hinzog oder ein Teil von ihr war. Jawohl, nach links, entgegen allen Verkehrsregeln. Aber gab es die eigentlich schon? "Zuckfuß" mochte die Autos nicht, er schien sie sogar zu hassen. Sein Gefährte an der Deichsel dagegen blieb gleich-gültig, vielleicht war er zu phlegmatisch. "Zuckfuß" aber begann zu tänzeln und stieg schließlich vorne hoch. Er brachte den Wagen in bedrohliche Nähe des Straßengrabens. Hoppe sah die Gefahr. Mit einem mutigen Satz sprang er vom Bock und ergriff das scheuende Pferd am Zaum. Er beruhigte es, indem er ihm gut zuredete und den Hals des Tieres klopfte. Jetzt war das Auto herangekommen, seine Scheinwerfer hatte es endlich abgeblendet. Wir saßen verängstigt auf unseren Sitzen. Die Fenster hatten wir heruntergelassen, um zu beobachten, wo es hinaus wollte. Wir sahen uns schon mit all unseren schönen Paketen im Graben liegen. Aber Hoppe, der seine Fassung behielt, beruhigte auch uns: "Keene Angst nich! Es passiert nischt." Endlich waren Lärm und Gestank und die Aufregung bei Pferden und Menschen verzogen. Hoppe, froh, daß alles so gut vorübergegangen war, schloß die Szene mit den Worten: "Nu war'n ma sahn, doaß wir heem kumm'. Dar Braune is goar nich asu schlecht. Woas a richtiger Scheuer is', der macht nei ei a Groaben." Wir erreichten ohne weiteren Zwischenfall unser Dorf. Es war wirklich ein Glück, daß der "Zuckfuß" "kee Scheuer nich woar". 2. Warenhandlung Hermann Preuß Wer weiß, wie oft ich es schon vor mich hin gesagt hatte, was ich bei Preuß besorgen sollte. Es war gar nicht so schwer zu merken, aber meine Gedanken waren noch beim Spiel, von dem mich die Mutter eben weggerufen hatte. Den Weg entlang hüpfend, überlegte ich, waren es nun drei Pfund Kaffee und ein Pfund Zucker, oder ein Pfund Kaffee und drei Pfund Zucker und, ja, wieviel Sauerkraut sollte es denn sein? Schon beim Jäschke-Bauern, unserem Nachbarn, wußte ich es nicht mehr. Ein Stück weiter, bei Boderke, der Gastwirtschaft mit Fleischerei, war ich ganz verwirrt.Daran war aber der Kutschwagen vom Schloß mit der Frau Baronin schuld, der, von zwei schneidigen Pferden in schlankem Trab gezogen, eben in die Chaussee nach Lüben einbog. Die Dame im offenen Wagen interessierte mich nicht, aber die Pferde! Rasse! Einfach prima! Die Frau Baronin hatte sich einmal bei den Eltern beschwert und gesagt "Der Junge grüßt sehr freundlich, aber immer nur meine Pferde, ich selbst bin ihm völlig Nebensache." Sie hatte recht. So war es auch wirklich.

Eine Glocke über der Tür kündet unser Kommen an. Sie ruft den Besitzer aus der Stube in den Laden. Dieser ist sehr niedrig, von der Decke herab hängt eine alte Petroleumlampe, die abends einen milden Glanz über alle Waren und den ganzen Raum wirft. Aber das Wundersamste war der Geruch, von dem der ganze Laden erfüllt ist und der uns nun umfängt. Er ist eigentlich nicht zu beschreiben. Ich will es dennnoh versuchen. Mischt den von Leder und Heringen, von Petroleum und "Zuckernisseln", von Textilien und Schuhwichse, von Gewürzwelken und Schmierseife, von Tabak und Kaffee zusammen, dann kann man ihn etwa in der Nase haben. Aber, wie gesagt, ihn zu beschreiben, ist nicht möglich, wie manches, was man eben erlebt haben muß. Dabei sind die Dinge, die weniger Geruch verbreiten, noch gar nicht erwähnt, wie die Holzpferdchen und Peitschen für die Jungen, die Puppen für die Mädchen und anderes Spielzewg, das uns am meisten interessierte und unser Kinderherz entzückte. Der alte Herr, der nun auf das Glockenzeichen hin den Laden betrat, war schon ergraut, von der Last der Jahre gebeugt und klein und niedrig wie sein ganzer Laden. Er wollte aber, wie jeder Kaufhausbesitzer, modern sein. Was es in Lüben gab, in der für die Kinderperspektive großen Stadt, das sollte es bei Preuß geben. Nur war alles etwas teurer, wie es eben üblich ist. Wie all die Dinge, die der kleine Laden barg, Lebensmittel, Textilien, Spielzeug, landwirtschaftliches Gerät und vieles andere mehr in dem kleinen niedrigen Raum, unter dem Ladentisch und in den viel zu kleinen Regalen ringsum an den Wänden Platz haben konnten, ist mir heute noch unbegreiflich. Aber mit sicherem Griff erwischte Kaufmann Preuß immer gerade das Gewünschte. Der freundlich nach dem Begehr fragende Herr sah, wie ich einen roten Kopf bekam, denn nun war ich mit meinem Auftrag ganz verrückt geworden: Wieviel Kaffee - oder war es Tee, wieviel Zucker - oder war es Salz - sollte es sein, und war nicht auch noch Kraut dabei? Ich überlegte, ob ich noch einmal nach Hause rennen und fragen sollte. Zuletzt wird aber doch noch etwas herausgekommen sein. Ich hatte auch eigenes Geld in meiner Hosentasche. Wenn es einmal viel war oder wenn wir Geschwister zusammenlegten, kauften wir etwas "Leckerfetziges", manchmal eine Tafel Schokolade. Wir wählten die Marke "Bonus". Sie war in gelbes durchsichtiges Papier gepackt, durch das das Silberpapier leuchtete, welches die nackte Schokolade direkt und unmittelbar umhüllte. Auf dem gelben Papier stand groß gedruckt "Bonus". Es war die beste Sorte, die es bei Preuß gab, und kostete damals, wenn ich mich recht erinnere, 40 Pfennig. Meist langte es aber nur für ein paar "Fröschel" aus Schoko-lade, für ein oder zwei Pfennig das Stück. Sie machten uns aber reich und glücklich. Die "Fröschel" waren für mich Ersatz für Karussell-Fahren, für das wir von zu Hause drei oder vier Böhm bekamen. Eine Tour kostete einen Sechser. Aber ich vertrug, wie sich bald herausstellte, das Karussellfahren nicht. Das Karussell, das ein oder zweimal im Jahre ins Dorf kam, wurde auf dem Anger aufgebaut. Es lief mit Handbetrieb. Die Jungen rissen sich darum, das Karussell mit allen seinen Kutschwagen und Pferden - eine andere Bestückung gab es nicht - und den Fahrgästen zu drehen. Aus den größeren und stärkeren Jungen, die sich ihm anboten, bildete der Boss zwei Gruppen, die sich im Drehen abwechselten. Die Regel, die dabei galt, grenzte an Ausbeuterei Drei Touren drehen, eine Tour umsonst fahren, zwei Touren warten, bis die andere Gruppe mit der Dreherei fertig war. Wollte man während der Wartezeit außer der Umsonsttour noch einmal fahren, mußte man seinen Sechser bezahlen. Freilich drückte der Besitzer ein Auge zu, wenn er mit seinem großen Ledersack zum Kassieren an den Reihen der Fahrgäste gegen die Fahrtrichtung entlangging und dabei einen seiner Dreher entdeckte. Ein Bimmeln mit einem kleinen Glöckchen bezeich-nete den Anfang der Tour. Oben, unter dem Dach, begann das Team, wie man heute sagen würde, an den dazu bestimmten waagerecht angebrachten Holzstangen mit aller Kraft zu stoßen. Der Anfang war schwer, doch bald, wenn das Karussell in Schwung gekommen war, ging es leichter. Aber nun mußte man oben laufen, laufen, laufen. In der bulligen Hitze unter dem Dach rann der Schweiß nur so von der Stirn, man kam ganz außer Atem. Es konnte ja den Herrschaften, die auf den sich feurig gebärdenden und sich aufbäumenden Rossen oder in den herrschaftlichen Wagen saßen, nlcht schnell genug gehen. Das Ende der Tour wurde wieder durch ein Bimmeln angezeigt. Die Dreher oben bemühten sich, das nun ganz schön sausende Karussell zu bremsen, indem sie sich mit ihrem ganzen Gewicht in die Gegenrichtung stemmten. Aber wichtiger war die Bremsart des Karussell-Gewaltigen unten. Er warf einen großen Holzklotz, der an das Karussell angekettet war, auf die Erde, stellte sich mit beiden Beinen darauf und erreichte so eine allmählich sich steigernde Bremswirkung. Der Klotz grub sich tief in den Boden ein. Noch nach vielen Wochen zeigte eine schöne kreisrunde Furche im Boden des Angers an, wo das Karussell gestanden hatte. In der Pause, ehe eine neue Tour begann, trieben die Jungen oben unter dem Dach oft Unfug. Der Boss schimpfte gewaltig hinauf "Ihr Ääster, euch juckt wull 's Fahl (Fell)? Ich wer' euch gleich luften!" Ich war sehr stolz, als ich das erste Mal mitdrehen durfte. Ich gehörte zwar zu den Größten, aber nicht gerade zu den Stärksten der Klasse. Den Anstrengungen auf dem Karussellboden war ich zartes Kerlchen aber doch nicht gewachsen. Die Hitze unter dem Dach wurde mir unerträglich. In meinem Kopfe drehte sich selbst ein Karussell, nun griff es auch nach meinem Magen. Ich wollte das Durchhalten erzwingen, aber mir wurde schwarz vor den Augen. Ich tastete mich bis zum Ende der Stange und konnte das Ende der Tour kaum erwarten. Wenn es doch endlich bimmelte! Luft, frische Luft! Endlich war es so weit. Ich hastete die Treppe hinab, taumelte an den Rand des Angers und opferte dort alles, wa ich im Magen hatte. Die "Ausruher", die nach zwei Touren wieder dran waren, kamen mir neugierig nach und sagten etwas höhnisch "Was machste denn für 'ne Zucht? Wennste's nich konnst, mußte's halt bleiben lossen." Ich ließ es bleiben, habe auch fortan keine Lust mehr zum Karusellfahren verspürt. Ich trug meinen letzten Böhm zu Preuß und kaufte dafür, weil es für die "Bonus" nicht mehr reichte, Fröschel aus Schokolade, 1 oder 2 Pfennig das Stück. 3. Räuber und Schandeckel Ein Unfall beim Schleppen von schweren Eisenträgern auf dem Grubengelände in Oberschlesien hatte mich für ein paar Wochen ins Krankenrevier des polnischen Gefangenenlagers gebracht. Nun war ich entlassen, aber noch nicht wieder arbeitsfähig geschrieben. Ich durfte, was sonst für den Tag streng verboten war, als Rekonvaleszent in der Schlaf-baracke des Lagers bleiben. Ich saß stundenlang mit meinen nun schon abklingenden Schmerzen am Fenster und überdachte dieses und jenes. Ein besonderes Vergnügen bereitete es mir, die nähere, ziemlich trostlose Umgebung der Baracke zu beobachten, so weit es der Blick aus dem vergitterten Fenster zuließ. Er fiel auf einen mit schmutzigem Wasser gefüllten Graben, hinter dem sich der Stacheldraht entlangzog, gefolgt vom Todesstreifen.

Am Rande des Grabens hatten sich ein paar bescheidene Pflanzen angesiedelt. Mein besonderes Interesse erregte ein Frosch, der dort lebte und den ganzen Tag über auf Nahrungssuche aus war. Einmal kam eine Libelle geflogen, eines jener zarten Geschöpfe mit dem langen, stahlblauen Leib und den durchsichtigen feinen Flügeln. Sie erschien mir wie ein Gruß aus der Welt der Freiheit und Schönheit. Für meinen Frosch bedeutete die zarte Libelle etwas ganz anderes. Ich beobach-tete, wie er sich mit der Zunge den großen Mund beleckte. Libellen müssen für Frösche wohl besondere Leckerbissen sein. Jedesmal, wenn die schwebende Libelle in die Nähe des Frosches kam, schaute er genüßlich nach dem zarten Wesen, das ihm da vor der Nase herumgaukelte, freilich in der Luft über ihm. Wollte das geflügelte Tier den Grobian am Grabenrand necken? Ganz nahe kreiste es über ihm, um dann plötzlich die Kreise höher zu ziehen. Der Frosch konnte, wie ich zu sehen meinte, sein Verlangen und seinen Ärger kaum unterdrücken. Ich beobachtete, wie er die Entfernung abschätzte und wiederholt zum Sprung ansetzte, ihn aber immer noch nicht wagte. Alle Muskeln waren gespannt. Und nun wirklich nun sprang er. Aber zu kurz! Die Libelle entwich in eleganten Kreisen und suchte, in großen Kurven höher steigend, das Weite. Der Frosch ruderte umständlich aus dem sumpfigen Wasser zum Ufer zurück. Ich glaubte fast aus seinem Munde ein Wort zu hören, das man in solchen Fällen in Landser und Gefangenenkreisen aber auch in anderen gern sagt, um seinem Ärger Luft zu machen. In der folgenden Nacht träumte ich von dem Erlebnis. Aber im Traum verschieben sich die Dinge. So war es hier: Der Graben vor der Baracke wurde zum Bach in Zedlitz, dem Dorf meiner Kindheit. Um mich standen die Schulkameraden, mit denen ich die Bänke der Dorfschule gedrückt hatte, die so abgenutzt waren, daß man Gefahr lief, sich einen Splitter in die Sitzfläche zu jagen. Bei den Dummheiten, die wir damals gemacht hatten, spielte der Bach eine besondere Rolle. Auf der Landkarte hieß er "Kalter Bach" . Die Zedlitzer hatten ihn aber wie die Lübener weiblich gemacht und ein A hinzugefügt, so daß er von allen "die Baache" genannt wurde. Von einem Sprung über die Baache, der zu kurz geraten war, will ich nun erzählen. Es war der Sedantag am Anfang des Monats September, der in der Schule immer festlich begangen wurde. Draußen zeigte er, wie gewohnt, einen wundervollen blauen Himmel und eine strahlende Sonne, die wie zum Abschied noch einmal mit ihrem spätsommerlichen Glanz alles vergolden wollte. Die ersten Fäden des Altweibersommers segelten durch die klare Luft. Die übliche Feier in der Schule war vorüber. Sie hatte diesmal etwas länger gedauert und uns Jungen schon ungeduldig gemacht. Wir wollten doch, wie jedes Jahr am Sedantage, unser Spiel durchführen. Es hieß auf hochdeutsch "Räuber und Gendarm", wir sagten aber "Räuber und Schande", ja, wir änderten das letzte Wort noch einmal und sagten "Räuber und Schandeckel". Unter diesem Namen war das Spiel in unserem Dorfe bekannt. Wir standen nun an der Friedenseiche, die zum Gedenken an 1870/71 auf dem Platz vor der Schule gepflanzt worden war. Ein stattlicher Baum war sie bereits geworden. Die vier mächtigen Findlinge, die man einst als Schutz um das junge Bäumchen herum tief eingegraben hatte, waren nun eigentlich nicht mehr notwendig. Sie boten aber in der Pause einen vortrefflichen Platz zum Sitzen für die Größeren. Für die Kleineren ergaben sie beim Fangen-Spielen ein sehr beliebtes erschwerendes Hindernis. Dort also kamen wir zusammen und beschlossen, da die Vormittagszeit schon sehr fortge-schritten war, das Spiel auf den Nachmittag zu verlegen. Dem Wese-Paul, dem von seinen Eltern für den Nachmittag dieses Tages bereits eine Aufgabe zugeteilt worden war, verhalfen wir zu einer anständigen Ausrede. Wir konnten auf seine Teilnahme am Spiel nicht verzichten. Schon jetzt bildeten wir für den Nachmittag die beiden Parteien und bestimmten, wer Räuber und wer Schandeckel sein sollte. Die Anführer standen fest der Hauch-Wilhelm und der Schilk-Fritz. Ich muß nun diese beiden und ihren jeweiligen Haufen vorstellen. Der Hauch-Wilhelm war ein besonders großer und starker Junge mit rotem struppigen Haar. Er besuchte noch nicht lange unsere Schule. Seine Mutter - von einem Vater war nie die Rede - war erst vor einiger Zeit zugezogen und wohnte bei Raschkes auf dem Wege nach Oberdammer. Als sie ihren Jungen in der Schule anmeldete, tat sie dies mit den empfehlenden Worten "Der Wilhelm war bisher Klassenerster, und er bläst auch Trompete." Das zuerst Genannte interessierte uns nicht, aber daß ein Schüler Trompete blies, das gab es bisher bei uns nicht, es gab wohl im ganzen Dorf keine Trompete. Hauch-Wilhelms Mutter sagte das Wort mit Betonung auf dem o und so, als ob es mit zwei m geschrieben würde! So war es auch üblich im Dorf. Wir haben übrigens Hauch-Wilhelm nie Trompete blasen hören, wahrscheinlich besaß er gar kein Instrument. Aber die Tatsache, daß einer damit angab und daß er rote Haare hatte wie sonst keiner in der Klasse, und vor allem, daß er so stark war und prima rennen konnte, hatten ihn zum Führer prädestiniert. Aber sein Name sprach sich schlecht aus, auch wenn wir natürlich Hauch-Wilhelm sagten. Wir machten es uns einfacher und sagten Hauch-Allem, doch so, als ob es in einem Wort geschrieben würde. Und so soll er auch hier genannt werden Hauchallem. Er war also der Anführer der einen Seite. Wir bestimmten ihn sogleich als Hauptmann der Räuber.

Ich muß nun die andere Seite schildern, wenigstens einige der "Schandeckel", zu denen ich selbst gehörte, der Paster-Martin, wie man mich im Dorf nannte. Anführer war der Schilk-Fritz. Er war der älteste Schüler, seine Kenntnisse und sein Eifer mehr als mäßig. Aber er war, wie Hauchallem, sehr stark und flink, und darauf kam es ja an. Er hatte eine merkwürdige Angewohnheit. Mit dem einen Fuß- wir gingen alle barfuß - krimmerte er sich an der Wade des anderen Beines, bald rechts, bald links. Wir fanden, daß es recht apart aussähe. Ich ahmte daheim seine Angewohnheit nach, was mir mehrere Rügen und Vermahnungen der Eltern eintrug. Zu unserer Abteilung gehörte dann der Riedel-Walter. Er besaß einen eigenen Hund, der "Fockel" hieß. Das war eine Verkleinerung von Fox . Ein Fox sollte es eigentlich sein, der Hund vereinigte aber in sich mehrere Rassen. Er war, wie so oft die Bastarde, von großer Treue und Anhänglichkeit und begleitete seinen jungen Herrn überall hin, beide liebten sich sehr. Wir hatten Fockel in unseren Kreis aufgenommen, er durfte auch an diesem Tage mit. Wir hofften sogar, er könne uns beim Aufspüren der Räuber dienlich sein. Schließlich muß ich noch den Münster-Erwin nennen, meinen Schulfreund, wir waren unzertrennlich. Das war also die Einteilung. Wir machten noch aus, daß das Spiel mit dem Läuten des Mittagsglöckchens vom Dominium beginnen, um diese Zeit die Räuber abrücken, und die Schandeckel eine halbe Stunde später folgen sollten. Bei Boderkes wollten wir uns alle vor Beginn des Spieles treffen. Als Ort der Handlung wurde, wie jedes Jahr, die "Kläbe" ausersehen, von der noch zu reden sein wird. Danach trennten wir uns an der Friedenseiche, gespannt, wer diesmal der Sieger sein würde . Gelangten die Räuber am späteren Nachmittag unbehelligt von den Verfolgern ins Dorf zurück, hatten sie gewonnen. Gelang es aber der anderen Seite, die Hälfte der Räuber durch einen Schlag auf den Körper zu verhaften, war dieser der Sieg sicher.

Zedlitz: Kirche, Pfarrhaus, Post, Am Dorfteich Als das Glöcklein vom Hofe den Arbeitsbeginn für den Nachmittag anzeigte, hatten wir uns bereits bei Boderkes versam-melt. Wir saßen auf dem Balken vor dem Gasthof, an den die Pferde der Bierwagen angebunden wurden, wenn die Kutscher schnell mal in die Kneipe "einen heben" gingen. Die Räuber trollten sich nun und verschwanden in Richtung Hauptgrube, dem kleinen Teich in der Nähe des Gasthofes. Sie gingen über den Steg bei Staude vorbei und bogen bei Koslitz in den Weg zur Kläbe ein. Wir Zurückgebliebenen beobachteten von unserem Platz auf dem Balken aus durch das Fenster den Seeger (Uhrzeiger) in der Gaststube. Als eine knappe halbe Stunde vergangen war, machten auch wir, die Schandeckel, uns auf. Wir gingen einen anderen Weg als die Räuber, nämlich bei Riedel und Köbe vorbei über den Anger, auf dem es von Gänsen wimmelte, und schlugen an der Baache entlang gleichfalls die Richtung Kläbe ein. Die Kläbe war ein Flurstück, das ein paar Kilometer vom Dorf entfernt lag. Warum es so hieß, weiß ich nicht. Flurnamen haben oft eine merkwürdige Entstehungsgeschichte. Die Äcker dort gehörten teils den Stellenbesitzern im Dorf, teils dem Dominium. Dazwischen lief eine mit windschiefen Obstbäumen bepflanzte Allee, die in eine schöne Waldwiese mündete. Ausgedehnter Laubwald begrenzte die Felder. Wilde Tauben, Fasanen, Rebhühner und Eichelhäher bevölkerten Felder, Wiese und Wald. Ab und an verschwand ein Reh flinken Fußes im Gebüsch. Die Haselnüsse waren gerade reif geworden und lockten die Eichhörnchen herbei. Die Hitschelbeersträucher (Holunder), die im Frühjahr überreich geblüht und geduftet hatten, waren mit ihren schwarzen Beeren ein willkommener Tisch für das Vogelvolk. Die korallenroten Ebereschen leuchteten in der Sonne, und die Heckenrosen, die Pfaffenhütchen und Mehlbeersträucher trugen ihre Früchte. Auf den Blättern der Eichensträucher hatten sich grüne und rötliche Galläpfel gebildet, die von Wespenstichen herrührten, wie wir in der Schule gelernt hatten. An den Birken zeigten sich die ersten gelben Blätter. Für uns waren die Haselsträucher wichtig, weil sie uns zu den schönen Stecken verhalfen, die nun einmal zur Ausrüstung der Schandeckel gehörten. Der fruchtbare Boden der einen Seite, auf dem vor ein paar Wochen noch braungoldener Weizen gestanden hatte, ging in der anderen Seite der Allee allmählich m Sandboden über. Am Waldrand hatten Karnickel ihre unzähligen Baue ange-legt. In einiger Entfernung grüßte der Kuhberg herüber. Das war eigentlich nur ein größerer Hügel, der auf dem Gipfel von einem schönen Lindenbaum gekrönt wurde. An seiner dem Dorf zugekehrten Seite stand die Titze-Mühle. Ihr Holzhaus und ihre Flügel waren schon etwas gebrechlich. Weiter nach Oberdammer zu gab es nur Sand, lauter Sand. Als wir am Ende der Allee angekommen waren, durchbrachen wir den lebendigen Wall von Büschen und gelangten auf die Wald-wiese, die als Grenze unseres Operationsgebietes ausgemacht war. Über ihr zog jetzt ein roter Milan seine Kreise unter einem tiefblauen wolkenlosen Himmel. Unsere Aufmerksamkeit erregte eine kleine Schlange, um die Fockel wie wild herum tanzte, unschlüssig, wie er sich dem unbekannten Tier gegenüber zu verhalten habe. Wir standen um sie herum und debattierten, ob es eine Kreuzotter oder eine harmlose Blindschleiche sei. Schilk-Fritz krimmerte sich erst das eine, dann das andere Bein ein Zeichen der Unentschiedenheit, welche Bedeutung der Anführer der Schandeckel der Schlange geben solle. Schließlich einigten wir uns auf Blindschleiche und ließen sie unbehelligt. Sie verschwand rasch im Unterholz. Ein Riesen-Ameisenhaufen interessierte uns weniger. Unüberlegt und grausam, wie Jungen sein können, stäkerten wir mit unseren Stecken darin herum. Aber wo waren die Feinde? Weit und breit war nichts von ihnen zu sehen. Auch die Rehkanzel am Rande der Waldwiese, wo wir die Räuber vermutet hatten, war unbesetzt. Wir hielten Kriegsrat, zu dem wir uns auf den noch sommerwarmen Boden setzten, während Fockel sich intensiv mit einem Karnickelbau beschäftigte. Hatten sich da nicht eben die Büsche bewegt? Doch es war nur ein Reh, das etwas zu zeitig zu seiner Abendmahlzeit auf die Wiese kam und schleunigst wieder im Dickicht verschwand.

Die Räuber wandten sich zur Flucht, das schmale Hirsemann-Gäßchen benutzend. Wir hinterher! Ich war schon ganz nahe am Hauch-allem, konnte ihn fast berühren, da setzte er an einer schmalen Stelle mit einem großen Sprung über die Baache und rannte auf der anderen Seite weiter, ab und zu zurück-spähend, ob der Verfolger ihm noch auf den Fersen sei. Ich hatte die enge Stelle zum Sprung verpaßt. Der Verfol-gungseifer hatte mich aber so gepackt, daß ich ein Stück weiter, hinter Riedels Garten, als der Bach wieder breiter wurde, doch den Sprung wagte. Aber ich sprang zu kurz und plumpste in den Bach, der an dieser Stelle zwar nicht tief, dafür aber sehr schlammig war. Ich sank immer tiefer in die Pampe ein. Je mehr ich mich anstrengte herauszu-kommen, um so tiefer sank ich. Der Schlamm ging mir schon bis zur Brust. Da fing ich in meiner Angst an jämmerlich zu schreien, so daß alles Spielen vergessen war und Freund und Feind dem in Not Geratenen zu Hilfe eilten. Mehrere Hände reckten sich mir entgegen. Die anderen Jungen hielten die fest, die sich über das Ufer gebeugt hatten, um mich heraus-zuziehen. Endlich hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Aber wie sah ich aus! Zur Feier des Tages hatte ich zur kurzen blauen Hose die Sonntags-Matrosenbluse, blauweiß gestreift mit-blauem Matrosenkragen, anziehen dürfen oder müssen. Jetzt war alles voll Schlamm und roch abscheulich. Was war zu tun? In diesem Zustand konnte ich doch nicht heimgehen! Schilk-Fritz stand verlegen da und krimmerte sich mit den Füßen erst das rechte und dann das linke Bein, und Hauchallem von der Gegenpartei war ganz blaß geworden. Er raufte sich die roten Haare und sagte bloß "Mensch Lerge, wie siehste denn aus!" Schließlich sagte er, und es war wie eine Erleuchtung bei ihm "Weißte, du setzt dich einfach ins Wasserloch in der Hauptgrube und wir waschen dich ab." Gesagt, getan. Ich setzte mich, so wie ich war, in das Schöpfloch am Steg bei Staudes, aus dem die Leute das Wasser für das Vieh holten. Die Jungen standen mit aufgekrempelten Hosen um mich herum und begannen mit einem Holzscheitel den Schlamm von Hose und Bluse abzukratzen. Endlich war der Schlamm runter, aber die Bluse sah nicht mehr weiß, sondern grau aus. Die duftende Frische, mit der ich sie am Morgen angezogen hatte, war verschwunden. Ich stank! Die Strahlen der sich neigenden Sonne wurden schwächer und das Trocknen wollte nicht recht gelingen. Inzwischen verging die Zeit und die Abendglocke mahnte, den Heimweg anzutreten. "Loß dich ock bloß nich zu sehr verschnicken!", riefen mir die Kameraden nach, als ich mit gesenktem Kopf dem Hause gegenüber der Friedenseiche zustrebte. Daß es zu solcher Strafe kommen würde, war allen klar und außer Zweifel. Ich schlich mich durch die Hintertür ins Haus. Vielleicht waren die Eltern nicht daheim. Die Muhme würde mir bestimmt helfen, wenn ich ihr mein Mißgeschick erklärte. Die Muhme war eine ältere Frau, die seit vielen Jahren zu unserer Familie gehörte. Die Eltern hatten sie in einer Zeit, als sie in großer Not war, ins Haus aufgenommen und ihr ein 5tück Heimat gegeben. Sie zeigte ihre Dankbarkeit in treuer Arbeit und dadurch, daß sie sich mit Hingabe der Erziehung von uns vier Geschwistern widmete. Ihre Methoden hatten freilich manchmal etwas sehr Eigenständiges und befanden sich mit den damals geltenden Grundsätzen der Erziehung im Widerspruch. Sie war tüchtig im Waschen und Plätten und sorgte dafür, daß wir Kinder immer sauber angezogen gingen. Ich war, ich weiß nicht warum, ihr Liebling. Ich hörte die Muhme in der Küche hantieren. Sie machte gerade Feuer im Küchenherd, um das Abendessen vorzubereiten. "Muhme", fragte ich, "sind die Eltern da?" Nein, sie waren ins Dorf gegangen und noch nicht zurück. Es fing schon an, in der Küche dämmrig zu werden, aber die Muhme merkte doch sofort, was mit meinem Anzug los war. Sie befühlte ihn und schrie fast auf, als sie merkte, daß alles, was ich anhatte, feucht war. Inzwischen deckte die Muhme in der Diele den Tisch zum Abendessen. Es war Tradition, daß wir von Mutters Geburtstag an, der ein paar Tage zurücklag, das Abendessen bei Licht einnahmen. Die Petroleumlampen waren nach der Sommer-pause wieder hergerichtet worden. Da es aber einen sehr hellen Tag gegeben hatte, wurde heute das Petroleum gespart und noch bei Tageslicht gegessen. So hatte es die Muhme beschlossen. Vielleicht hatte sie auch meinetwegen diese Entscheidung getroffen. Die Eltern waren aus dem Dorf zurückgekehrt und das Essen wurde aufgetragen. Ich verhielt mich während der Mahlzeit sehr still. Die Mutter fragte "Ist dir was? Tut was weh?" Ich antwortete, daß ich furchtbar müde sei, da wir beim Spielen so gerannt sind. Ich bemerkte, daß die Mutter ab und zu schnupperte, als ob ihr ein Geruch mißfiele. Sie sagte aber nichts. Beim Gute-Nacht-Sagen musterten mich ihre Augen, das galt wohl aber eher der Matrosenbluse. Gut, daß es schon ziemlich dunkel geworden war. Zur Muhme sagte sie "Ich weiß nicht, heute morgen hat der Junge die Bluse frisch angezogen, aber so richtig weiß ist sie wohl nicht aus der letzten Wäsche gekommen. Sie hat einen so grauen Schleier. Ob das neue Waschpulver nichts taugt? Muhme, nehmen Sie halt wieder das alte, mit dem waren wir doch eingerichtet." Als ich im Bett lag, kam die Muhme herein, nahm die immer noch etwas feuchten Sachen vom Stuhl und sagte "Ich wasch' dir alles gut aus und hänge es über den Küchenofen, ich werd' noch ein paar Scheitel auflegen. Morgen früh kannste alles wieder anziehen." Die gute Muhme! Sie hat gewiß bis in die Nacht gewaschen und morgens beizeiten geplättet. Alles für mich, ihren Liebling. Am nächsten Tag waren alle Ängste vergessen. Die Matrosenbluse war sauber und roch nach frischer Wäsche. Das Moorbad hat mir nicht geschadet. Ich trug nicht einmal einen Schnupfen davon.

Schloss, Schlösschen, Boderke's Gasthaus und Fleischerei, Inspektorhaus

4. Die Hauptgrube An meinem Geburtstag, der Anfang April liegt (siehe biografische Angaben!), unternahmen wir mit Kindern und Enkelkind einen Ausflug zum Tegernsee. Wir freuten uns an dem See und an den Bergen, über denen die Frühlingssonne lag. Wir gingen ein Stück am Ufer entlang. Es machte uns nichts, daß noch hier und da große Schneefelder den Weg behin-derten, wir stapften hindurch. Der Weg folgte dem Ufer und bog nun in eine kleine Landzunge ein. Dort stand unter einem Baum eine Bank. Es mußte im Sommer gut sein, hier zu sitzen. Ein Schwan war uns in Erwartung guter Bissen auf dem Wasser gefolgt. Klein-Ute hatte meine Hand losgelassen und eine Gerte vom Wege aufgehoben, mit der sie den Schwan zu necken begann. Die anderen waren vorausgegangen. Ute folgte ihnen bald, da ihr die Sache mit dem Schwan langweilig wurde. Ich blieb allein zurück, setzte mich auf die Bank, die in der wärmenden Sonne lag, und schaute in Gedanken versunken aufs Wasser. Wenn man älter geworden ist, gehen die Gedanken gern in die Vergangenheit, und besonders, wenn sich wieder ein Jahresring gerundet hat. Der See vor mir wurde kleiner und kleiner. Jetzt war er zu einem Teich zusammengeschrumpft. Auf einmal war ich daheim, im Dorfe meiner Kindheit. Da war auch so ein Baum. Es war eine schön gewachsene Silberpappel. Unter ihren weiten Ästen lagen nach der Blütezeit ungezählte kleine Flocken wie hingesät auf der Erde. Eine Bank war nicht da, aber etwas lag doch um den Baum herum. Was war es denn? Jetzt erinnere ich mich: Um den Stamm der Silberpappel waren etwa 1 Meter hoch Steine geschichtet, die wahrscheinlich vom Chausseebau übriggeblieben waren und bisher keine rechte Verwendung gefunden hatten. Und dann kam der kleine Teich, an den mich diese Stunde am Tegernsee erinnerte. Er war unser Kinderparadies. Die Bezeichnung "Teich" war eigentlich schon zu vornehm für das Gewässer. Die Zedlitzer hatten ihm in richtiger Einschätzung den wenig schönen Namen "Hauptgrube" gegeben. Er war eigentlich nur eine Ausbuchtung des aus Norden einfließenden Bachs, der der Oder zueilte. Auf der Landkarte hieß er "Kalter Bach", so hatten wir es auch in der Schule gelernt. Im Dorfe nannte man ihn aber einfach "die Baache". Die Hauptgrube war nicht sehr groß, vielleicht so groß wie der Bahnhofsvorplatz in Lüben, wo für die Zedlitzer die nächste Bahnstation war. Bevor die Baache in die Hauptgrube floß oder sie bildete, wurde sie bei Staudes Wirtschaft von einem kleinen Steg aus Holz mit einem immer wackeligen Geländer überquert. Er erinnerte an das Brücklein aus "Max und Moritz", das die beiden bösen Buben angesägt hatten. Am andern Ende, dort, wo sich der Bach wieder zu normaler Breite verengte, führte eine große Brücke für den Fahrverkehr über ihn hinweg. Auf beiden Seiten der Brücke und der Auffahrt standen Steinpfosten, weiß gekalkt und mit einem breiten schwarzen Rand am oberen Ende. Im Winter hatten sie reizende weiße Mützen aus Schnee auf. Sie sahen aus wie Polizisten, die Spalier für einen hohen Herrn bildeten. Aber wer kam schon in unser Dorf? Außer gelegentlich dem Sanitätsrat Swoboda aus Steinau und dem Gemüsehändler Dardaillon aus Lüben, wenn man von den Schloßbesuchern absah. Durch die Steinpfosten waren Löcher für eiserne Stangen gebohrt, die die Brücke nach den Böschungen absicherten. Wir benutzten sie gern zum Üben der Bauch- und Kniewelle. Einige Stangen zeigten die Spuren davon, sie waren schon ziemlich durchgebogen.

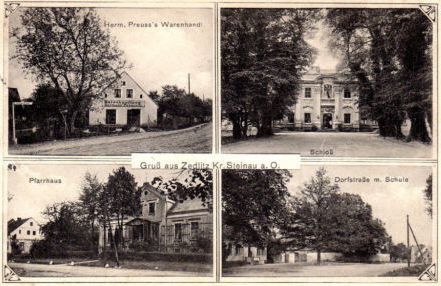

Zedlitz um 1920, als es noch zum Kreis Steinau gehörte: Schloss, Wirtschaftsgebäude (später Inspektorhaus), Gasthaus Tschanz und Kirche Die Hauptgrube war seicht und schlammig. Im Sommer fuhren oft die Bauern mit ihrem Wagen hindurch, um den größten Schmutz oder Staub von den Rädern abzuwaschen. Das ganze Jahr über sammelten sich alle Gänse der näheren und weiteren Nachbarschaft dort, es wimmelte geradezu von ihnen. Überall lagen die verlorenen Federn herum. Die alten Weiber sammelten sie, um sie dann an gemütlichen Winterabenden zu schleißen. Ging dort nicht gerade die Mutter Gesell mit ihrem Kopftüchel, dem weiten geschürzten Rock und der bedruckten Schürze darüber? Sie trug gewöhnlich in den Händen ein geflochtenes Henkelkörbchen, ohne das sie niemals ausging. Sie war von der Last der Jahre gebeugt, so krumm, daß man meinte, sie müsse jeden Augenblick nach vornüber fallen. Wir dachten, daß die Menschen, wenn sie alt geworden sind, wieder wie die Kinder werden, so klein und runzelig wie diese. Die Mutter Gesell schien uns für diese Annahme ein Beweis zu sein. Ihr Sohn, der Gesell-Heinrich, war jetzt ein stattlicher Mann. Aber einmal, alt geworden, würde auch er wieder klein werden wie ein Baby. So dachten wir. Jetzt eilte Mutter Gesell schnellen Fußes zur Hauptgrube hinunter. Sie blieb in dem zerfahrenen und schmutzigen Wege fast stecken. Die armen Schuhe! Zwei Paar besaß sie bloß. "Unsereens", pflegte sie zu sagen, "hoat blußig zwee Poar Schuhe, eens fer Freud und Leid und eens fer a Dreck." Sie sah sich jetzt ängstlich um und fürchtete, die Mutter Hübnern, die sie eben aus dem Hofe hatte kommen sehen, könnte ihr die schönsten Federn wegschnappen. Im Sommer gehörte die Hauptgrube den Gänsen, aber im Winter, wenn sie zugefroren war, gehörte sie den Kindern des Dorfes. Kaum, daß die Schule aus und das Mittagessen hinuntergeschlungen war, eilten sie zur Hauptgrube. Die ersten waren die beiden Koslitz-Mädchen, die ganz in der Nähe wohnten. Sie waren Zwillinge und hießen Else und Lina. Sie waren sich so ähnlich, daß das Gerücht ging, selbst ihre Mutter könne sie nicht auseinanderhalten. Tatsache aber ist, daß sich der Herr Kantor einmal beklagt hatte, es sei ihm unmöglich, zu unterscheiden, wer die Else und wer die Lina sei. Daraufhin hatte die Mutter in Lüben zwei ovale Broschen aus Emaille mit den Namen der Mädchen herstellen lassen. Auf der einen Brosche stand "Else", auf der anderen "Lina". Mutter sorgte dafür, daß sie für die Schule immer angesteckt wurden. Der Herr Kantor war's zufrieden. So gewitzt werden die harmlosen Kinder damals nicht gewesen sein, daß sie auf den Gedanken gekommen wären, die Broschen dann und wann zu vertauschen.

Dieses Foto vom Schloss übermittelte der Urenkel von Heinrich Gesell, Hansjörg Rohde

Als wir uns mit unserem Schlitten gerade zur Hauptgrube aufmachen wollten, rief uns der Gesell-Heinrich, der Gartenmann vom Schlosse, zu, er wolle uns schnell das Märchenbuch zurückbringen, das wir ihm geborgt hatten. Er war lange Analphabet gewesen, hatte es aber mit viel Mühe und Fleiß doch zum Lesen und Schreiben gebracht. Das kindlichfrohe, gute Gemüt hatte er sich trotz seiner Beschäftigung mit der "Wissenschaft" erhalten. Als er den Band von Andersens Märchen übergab, fragte ich ihn "Wie hat Ihnen denn das Buch gefallen?" "Nu", sagte er, "es is oalles scheen zum Lasen, wirklich scheene Geschichten, aber weeßte, Mattin, was ich gloobe?" "Na?" "Ich gloobe", fuhr er verschmitzt fort, "es sein oalles Liegen, lauter Liegen, die de ei dam Buche stiehn." Zum Glück bimmelte jetzt das Glöckchen vom Dominium, das das Ende der Mittagspause anzeigte. Der Gesell-Heinrich beeilte sich und verschwand mit langen Sätzen. Er befreite mich von dem Zweifel, was ich ihm auf seine weise Bemerkung mit den Lügen sagen sollte. Auf dem Wege zur Hauptgrube trafen wir auf den Boderke-Willi mit einem Stück Wurst in der Hand. Er hatte sich nicht die Zeit zum Mittagessen genommen, sondern sich schnell im Laden der elterlichen Fleischerei selbst bedient.

Schloss der Familie von Wechmar vor 1932, als Zedlitz noch zum Kreis Steinau a. O. gehörte

Den traurigen Anblick des ehemaligen Schlosses im Jahr 2015 verdanken wir Grzeogrz Gurga, der darüber so schockiert ist wie wir alle. Auf dem Teichlein tummelten sich bereits der Staude-Willi, der dort wohnte, und der Riedel-Walter mit seinem Hund "Fockel" und seiner Schwester Wanda - diese Reihenfolge war in Walters Sinn. Der Schilk-Fritz, der keinen Schlitten besaß, stand oben am Brückengeländer und wartete darauf, sich einem Kinde als Beifahrer anzubieten. Er würde dann bald die Lenkung übernehmen. Jetzt versuchte er wie im Sommer, mit dem rechten Fuß die linke Wade und mit dem linken die rechte zu "krimmern" (kratzen). Die grobgestrickten Strümpfe in Rot und Blau, aus den Resten ehemaliger Knäuel entstanden, verhinderten aber den erwünschten Erfolg. Dann gesellte er sich zu den anderen, die gleichfalls keinen Schlitten hatten. Sie mußten sich auf einer schnell hergerichteten Eisbahn mit "schinschern" oder "kaascheln", wie die Zedlitzer sagten, begnügen. Schlittschuhe besaß kaum jemand, aber die Holzlatschen rutschten auch ganz gut. Mittlerweile war die halbe Schule an der Hauptgrube versammelt, jedenfalls, soweit die Kinder im Oberdorf wohnten. Die vom Niederdorf hatten ihren Schwemmteich, der zwar um etliches größer, aber längst nicht so interessant wie unsere Hauptgrube war. Pausenlos sausten nun die Schlitten von der Brückenauffahrt unter den Eisenstangen hindurch auf den gefrorenen Teich. Wer schaffte es, bis zur Böschung bei Staudes oder gar bis zum Staude-Steg? Einen zünftigen Rodelschlitten besaßen nur die Pastorkinder. Aber auch diese nur, weil sich der Schlitten, den der Schiller-Stellmacher angefertigt hatte, als zu klein für die Besatzung mit zwei Kindern erwies. Außerdem war er zu klobig und machte zu wenig Fahrt. Die anderen benutzten selbstgemachte Schlitten. Sie waren ganz kurz und niedrig und bestanden nur aus etwas höheren Kufen, über die ein paar Brettel genagelt waren. Man nannte sie "Krabbel". Man saß nicht, sondern man lag auf dem Bauche darauf, wobei die hinten hinausragenden Beine die Steuerung zu übernehmen hatten. Die Kinder, die nicht einmal ein Krabbel besaßen, rutschten auf den Holzlatschen hinunter. Auf der glatt gefahrenen Bahn war es fast nicht möglich, sich aufrechtzuhalten. Aber gerade die Karambolage machte Spaß. Besonders aufregend war es, wenn zwei oder drei Schlitten zusammengekoppelt wurden und zwei derartige Züge zu einer Wettfahrt von der Brückenauffahrt starteten. Ohne Zankerei ging es gewöhnlich nicht ab. Niemand wollte vorne sitzen, weil man dort zuerst vom Schlitten flog. Die hinteren Plätze mußten aber den stärkeren Jungen, die ein größeres Gewicht besaßen, vorbehalten bleiben. Heulte die Mika deswegen, weil sie vorne sitzen sollte? Sie rebellierte: "Wenn ihr so seid, da spiele ich nicht mehr mit." "Nu, wie denn so?" fragten wir. "Ach, halt so!" Damit verließ sie heulend das Schlachtfeld. Als sie außer Sicht- und Hörweite war, versiegten die Tränen. Sie begannen mit etwas Nachhilfe aufs neue zu fließen, als sie in die Nähe des elterlichen Hauses kam. Aber zum Glück waren die Eltern nicht daheim, so daß sie nicht petzen konnte. Das Schluchzen war umsonst. Vor lauter Eifer spürten wir die Kälte nicht, die in de alten Heimat grimmiger war als in der neuen. Man hatte die Pudelmütze für den Kopf, die "Handschken" für die Hände und den "Schaul" für den Hals, alles Eigenfabrikation von Mutter oder Großmutter. Das lustige Läuten der Schellen am Hals der Pferde, die ab und an mit einem großen Schlitten über die Brücke trabten, erhöhte die Lust und Ausgelassenheit der Kinder auf dem Eise. Wenn dann der gelbe Postschlitten, der die Post am späten Nachmittag von Zedlitz in die Stadt brachte, die Brücke passiert hatte, war es Zeit, sich auf den Heimweg zu begeben. Die Schulaufgaben drängten. Der Herr Kantor wollte trotz des schönen Winterwetters im Heft oder auf der Schiefertafel etwas Ordentliches sehen, sonst gab es "Handschmitze" mit der Sende oder gar "Überbucke". Davor hatten die Jungen einen großen Bammel.

Auch im begmnenden Frühjahr, wenn das Eis zu brechen begann, war die Hauptgrube interessant und reizvoll. Das Schlittenfahren wurde durch das aufregende Eisschollenfahren abgelöst. Auf einer Eisscholle fanden sich, je nach Größe, ein oder zwei Jungen zusammen. Mit großen Stöcken wurde das gefährliche Fahrzeug gelenkt. Es kam zu regelrechten Schlachten zwischen den Schollenbesatzungen. Sie endeten meist sehr feucht. Die Eltern durften von dieser Sportart natürlich nichts wissen. Es war klar, daß sie sie verboten hätten. Es ging nie ohne nasse Schuhe und Strümpfe ab. Wir nahmen alles gern in Kauf. Auf Schelte oder gar Strafe hoben das Vergnügen nicht auf, das wir bei unseren Spielen auf der Hauptgrube gehabt hatten. Da rief doch jemand!? War es die Muhme, die uns schimpfend vom Eise holen kam, weil wir das Abendläuten überhört hatten? Oder hatte eben der Postschlitten geklingelt, der gerade über die Brücke fuhr, dort, wo die Baache wieder die Hauptgrube verläßt? Klein-Ute war es, die mich in die Gegenwart zurückrief und forderte, daß man sich mit ihr beschäftige und Vergangenheit Vergangenheit sein lasse. Ich wachte endgültig aus meinen Gedanken auf. Die warme Kinderhand lag in der meinen und zog mich vom Ufer fort zum Wagen, an dem schon die anderen warteten. Die Reise in die Kindheit war zu Ende. Der Tegernsee lag wieder im Glanz der Mittagsonne da, und der Schwan ruderte majestätisch weiter. Martin Brügmann in LHB 1970-1980Weitere Informationen in "Evangelische Kirche und Vertriebene 1945 bis 1972", von Hartmut Rudolph, Band I: Kirchen ohne Land |

| Zu den Personalkarten der Lehrer von Zedlitz auf der Website der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung Das Copyright liegt bei BBF/DIPF-Archivdatenbank. |

Kurt Knappe |

Max Seemann |

Fritz Tümmler |

Gewöhnlich setzten erst das Abendläuten und die hereinbrechende Dunkelheit dem fröhlichen Treiben auf der Hauptgrube ein Ende. Manchmal kam auch die ungeduldig gewordene Muhme die Kinder holen. Man hörte sie schon von großer Weite lamentieren "Nee, was ihr fer ungezogene Kinder seid! Macht bloß, daß ihr heem kommt!" Mit glühenden Backen und hungrigem Magen kehrten wir heim.

Gewöhnlich setzten erst das Abendläuten und die hereinbrechende Dunkelheit dem fröhlichen Treiben auf der Hauptgrube ein Ende. Manchmal kam auch die ungeduldig gewordene Muhme die Kinder holen. Man hörte sie schon von großer Weite lamentieren "Nee, was ihr fer ungezogene Kinder seid! Macht bloß, daß ihr heem kommt!" Mit glühenden Backen und hungrigem Magen kehrten wir heim.