Hans-Werner Jänsch: "80 Jahre Lübener Gymnasium" Chronik von Hans Werner Jänsch |

|

Zur Chronik der Schule Die Vorgeschichte unseres Lübener Realgymnasiums hat Pfarrer Klose im Kapitel Das Schulwesen seiner "Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben" so ausführlich behandelt, wie die ihm zur Verfügung stehenden Quellen das zuließen. Seine Ausführungen bildeten auch die Grundlagen für die Behandlung dieses Themas durch Heinz Boderke im Abschnitt "Die Schulen" seiner verdienstvollen und allen Interessierten zugänglichen Schrift "Der Kreis Lüben". Meine Betrachtungen können und sollen sich deshalb, was die Vorgeschichte betrifft, auf eine skizzenhafte Wiederholung beschränken. Die Gründung der ersten schulischen Einrichtung in Lüben wird dem Piastenherzog Ludwig I. zugeschrieben, dem unsere Heimatstadt viel zu verdanken hat. Über das Datum der Gründung ist nichts bekannt, jedenfalls bestand sie bereits im Jahr 1358, also ungefähr 70 Jahre nach der vermuteten Stadtgründung. Diese Schule war eine Lateinschule, an der wahrscheinlich die drei ersten der sieben freien Künste - Grammatik, Rhetorik und Dialektik - gelehrt wurden. Ihre Lehrerschaft setzte sich aus den Kaplänen und Altaristen der Pfarrkirchen zusammen. Daraus schließt man, daß das Schulgebäude bereits damals in unmittelbarer Nähe der Kirche lag. Der Ruf der Schule muß wohl anfangs recht gut gewesen sein; denn aus ihr gingen allein im 15. Jahrhundert vierundvierzig Studenten hervor, von denen siebenundzwanzig an der Universität Leipzig und siebzehn an der Universität Krakau studierten. Dieser Ausbildungserfolg setzte sich auch im 16. Jahrhundert fort. Außer an den schon genannten Universitäten studierten zahlreiche Lübener Schulabsolventen nun auch in Wittenberg oder Frankfurt. Nach der Reformation ging die Schule in die Obhut der Stadt über. Ein bis 1945 erhaltengebliebener Stundenplan von 1633 gewährt einen Einblick in den Schulbetrieb. Danach wurde von 7 bis 9 Uhr und von 12 bis 15 Uhr öffentlicher und von 9 bis 10 Uhr sowie von 16 bis 17 Uhr privater Unterricht erteilt. Der Unterricht in der 4. (untersten) Klasse bestand aus deutsch-lateinischen Schreibübungen, Einprägen von lateinischen Vokabeln, Religion und Gesang; in der 3. Klasse aus Latein (Grammatik, Schreib- und Sprechübungen); in der 2. Klasse aus Etymologie, Syntax, Stilübungen, Rechenunterricht und Lektüre und in der 1. Klasse aus Lektüre, Stil und Rhetorik, Mathematik und Griechisch. Mit dem offiziell erlaubten Privatunterricht besserten die Lehrer ihre mehr als kärglichen Bezüge etwas auf. Wer die akademische Bildung anstrebte, mußte nach der vierklassigen Lübener Schule noch eine weiterführende Schule besuchen, in der Regel kam dafür das Breslauer Elisabethen in Betracht. Nach dem Dreißigjährigen Krieg lagen die Schulverhältnisse sehr im Argen. Die Räumlichkeiten und ihre Ausstattungen spotteten jeder Beschreibung. Die Schülerzahlen sanken, die Bezahlung der Lehrer wurde immer dürftiger. Zeitweise konnten überhaupt nur noch drei Lehrkräfte beschäftigt werden. Auch durch die am 14. März 1687 vom Magistrat erlassenen "Lübnischen Schulgesetze" trat keine durchgreifende und anhaltende Besserung ein. Im Gegenteil! Schon bald erhielt die Schule einen Rückschlag, von dem sie sich lange nicht erholte. Durch die Kirchenreduktion von 1701 wurde sie katholisiert. Wenn dieser Schritt auch 1707 wieder rückgängig gemacht wurde, änderte sich an den katastrophalen Zuständen nur wenig. Die Schule hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei wissenschaftliche Lehrer. Lehrerschaft, Eltern und Magistrat schoben sich gegenseitig die Schuld zu. Die Mißstände führten schließlich zum "Lübener Schulreglement" von 30. Juni 1746, das 33 Paragraphen umfaßte. Seine Hauptbedeutung lag darin, daß es für alle Lübener Knaben von 6. bis zum 14. Lebensjahr die allgemeine Schulpflicht einführte. Damit war die Schule zwar ihres Gymnasialcharakters entkleidet, wurde aber immer noch als dreiklassige Lateinschule weitergeführt. Wie schlecht das in der Praxis funktionierte, geht schon daraus hervor, daß es daneben auch weiterhin noch private Winkelschulen gab. Als Bildungsziel forderte das Reglement: "Die Lübener Schule kann nicht den Zweck haben, aus den Kindern Gelehrte zu machen, sondern sie zu ehrlichen Leuten, guten Bürgern und geschickten Professionisten heranzubilden. Die Kinder sollen deutliche Begriffe von Gott und göttlichen Dingen erhalten, zur christlichen und bürgerlichen Tugendhaftigkeit und Fleiß, Sparsamkeit und Ehrfurcht vor Gott und der Obrigkeit erzogen werden." Doch das Reglement führte nur zu kurzer Besserung. Schon bald rissen die alten Zustände wieder ein, zumal alle drei Klassen (anfangs insgesamt etwa 40 Schüler) in einem Raum von 12 Ellen Länge (= 8 m) und 6 Ellen Breite unterrichtet werden mußten, für den folgende Beschreibung überliefert ist: "Ein einziges kleines, einem schauerlichen Gefängnis ähnliches Gemach (im uralten Schulhaus am Kirchturm), wohin ein fürchterlicher Gang führt, ist die einzige sogenannte Schulstube, wo sämtliche Knaben der Stadt und Vorstädte zusammenkommen und von drei Lehrern zu gleicher Zeit unterrichtet werden. Er gleicht mehr einem Zucht- und Stockhaus denn einem Schulhaus." Als Folge schrumpfte auch die Schülerzahl wieder. Die nach dem General-Landschul-Reglement vom 12. August 1763 aufblühenden deutschen Schulen (Volksschulen) trugen noch das ihre dazu bei. Sie warben der städtischen Lateinschule die Schüler ab, desgleichen die privaten Schulen. 1785 folgte deshalb eine weitere Neuordnung, die aber wiederum ohne nachhaltige Wirkung blieb. Alle Versuche, die Lübener Buben mit Gewalt in die städtische Lateinschule zu pressen, blieben erfolglos, mußten angesichts der katastrophalen Verhältnisse erfolglos bleiben. Die Masse der Eltern schickte ihre Buben und Mädchen in die sich ständig fortentwickelnden beiden deutschen Schulen (Volksschulen), die zunächst von den Organisten in Lüben und Altstadt geleitet wurden und an denen die Zustände bekanntlich auch nicht gerade ideal waren. Die zunehmenden Schülerzahlen dieser Schulen lösten immer dringlichere Forderungen nach dem Bau eines Schulhauses aus. In das Gerangel zwischen Bürgerschaft, Lehrerschaft und Magistrat schaltete sich schließlich auch die Regierung ein. Nach langem Hin und Her konnte endlich am 26. März 1828 der Grundstein gelegt werden. Der Neubau wurde auf dem Platz des ehemaligen Primariats erstellt, auf dem die inzwischen abgebrochenen Fleischbänke gestanden hatten. Am 14. Juni 1829 war die bescheidene Einweihung. Sie führte zu einer Reorganisation des Schulwesens. In dem Bau waren jetzt die als I. Knabenklasse mit 64 Schülern in die Volksschule integrierte Lateinschule (auch Bürger- oder Knabenschule genannt), eine Knabenklasse mit 117 Schülern, eine Mädchenklasse mit 82 Schülerinnen und eine gemischte Klasse mit 153 Schülern und Schülerinnen vereint. Daneben gab es noch eine katholische Schule. Dieses Schulsystem konnte auf Dauer die Bürger nicht zufriedenstellen, deren Kinder für das Gymnasium vorbereitet werden sollten. Sie wichen deshalb wieder auf Privatschulen aus. Um dem zu begegnen, wurde erneut umorganisiert. Es wurden zwei I. Knabenklassen eingerichtet, die neben Latein auch Unterricht in Französisch erhielten. Die ständig wachsenden Schülerzahlen , die zu unhaltbaren Klassenstärken führten, und der Wandel der gesellschaftlichen Strukturen verlangten Mitte der fünfziger Jahre nach einer neuerlichen gründlichen Reform. Sie trat am 1. April 1859 in Kraft, und sah drei Schulsysteme unter einem Dach vor, Knabenschule und Volksschule unterstanden einem gemeinsamen Rektorat, die Mädchenschule erhielt als Provisorium einen eigenen Rektor. Um Raum für die 15 Klassen zu schaffen, wurden die Lehrerwohnungen im II. Stock des Schulhauses in Klassenzimmer umgewandelt. Gleichwohl mußte die kath. Schule extern in angemieteten Räumen untergebracht werden. 1860 beantragte der Rektor die Aufstockung der höheren Knabenschule auf vier Klassen. Doch der Magistrat lehnte ab. In der Bürgerschaft gab es sogar eine starke Strömung, die die beiden höheren Schulen überhaupt abgeschafft sehen wollte. Ein entsprechender Stadtratsbeschluß kam 1864 zustande, wurde aber nicht vollzogen. Die höhere Mädchenschule ging jedoch 1867 ein, als ihr Rektor pensioniert wurde. Als Ersatz wurde die I. Mädchenklasse der Volksschule als Selekta mit Unterricht in Französisch eingerichtet, der aber ab 1888 wieder entfiel. Für die Mädchen der gehobenen Stände entstand daraufhin erneut eine Privatschule, die aber von der Stadt bezuschußt werden mußte, um sie am Leben zu erhalten. Die Stadtverordneten beschlossen deshalb am 11. Februar 1910, die private Mädchenschule als Höhere Mädchenschule wieder auf den Kommunaletat zu übernehmen. Sie wurde im evangelischen Gemeindehaus untergebracht. Die Zahl der Schülerinnen stieg daraufhin auf 75. Die mißlichen räumlichen Verhältnisse an der vereinten Volks- und höheren Knabenschule entspannten sich erst als 1865/66 gegenüber dem ersten Schulhaus ein zweites größeres errichtet wurde. Im Laufe der folgenden Jahre wurde das Drängen der mittleren und gehobenen Stände nach einer Verbesserung des höheren Schulwesens immer unüberhörbarer. Deshalb befaßte sich die Stadtverwaltung schon 1906 mit dem Plan, die höhere Knabenschule zu einem Progymnasium auszubauen. Als erster Schritt wurde ihr ab Ostern 1906 die Untertertia als vierte Klasse aufgesetzt. Am 11. Dezember 1906 erklärten sich die städtischen Körperschaften dann grundsätzlich mit der Errichtung einer höheren Lehranstalt einverstanden. Weitere Beschlüsse folgten am 12. März und 2. April 1907. Dabei wurde als Termin für die Umwandlung der höheren Knabenschule in ein Realprogymnasium der 1. April 1908 bestimmt. Diese Bezeichnung führten nach damaligen Recht Anstalten, denen noch die letzten zwei oder drei Klassen fehlten. Mit seiner Leitung wurde bereits ab 1. Oktober 1907 Dr. Caspari betraut. Gleichzeitig wurde auch die räumliche und organisatorische Trennung von der Volksschule vollzogen, das neue Progymnasium übersiedelte ebenfalls in das evangelische Gemeindehaus. Da dort schon die Höhere Töchterschule untergebracht war, entstand neuer Raumbedarf. Schon am 12. August 1907 war deshalb die Errichtung eines eigenen Gymnasialgebäudes auf dem alten Kirchhof vor der Stadtmauer beschlossen worden. Weil man mit auswärtigen Schülern nicht nur rechnete, sondern auf sie aus Rentabilitätsgründen geradezu angewiesen war, wurde zugleich auch die Errichtung eines Alumnats ins Auge gefaßt. Inzwischen überstürzten sich die Planungen. Man strebte nun, nachdem die Umwandlung am 1. April 1908 vollzogen und eine fünfte Klasse (Obertertia) aufgesetzt worden war, der schon im Schuljahr 1909/10 eine sechste (Untersekunda) folgte, eine bis zur Reife führende Vollanstalt an. Deshalb wurde der Neubau, zu dem der Grundstein am 7. April 1910 gelegt wurde, von vornherein für eine neunklassige Vollanstalt konzipiert. Außerdem sollte auch gleich ein weiteres Alumnatsgebäude errichtet werden. Ursprünglich sollte die Vollanstalt ihren Betrieb bereits ab 1. April 1911 aufnehmen. Doch obwohl das neue Schulgebäude mit dem daneben errichteten Direktorwohnhaus schon am 6. Mai 1911 eingeweiht werden konnte, verzögerte sich der Ausbau zur Vollanstalt noch geraume Zeit.

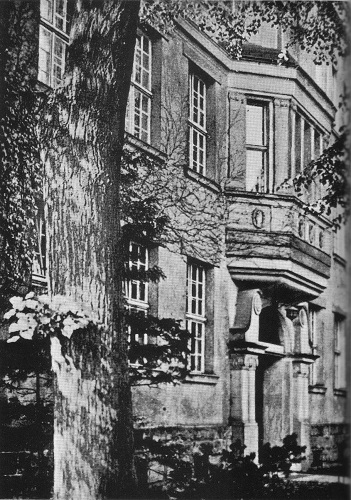

Die Teilnehmer an der ersten Abschlußprüfung (Noch nicht Reifeprüfung!) des Realgymnasium Lüben, Ostern 1910 Die Obersekunda konnte erst Ostern 1912 eingerichtet werden, die Unterprima folgte 1913 und die Oberprima dann endlich 1914. Spätestens von diesem Zeitpunkt an wird die Schule also die Bezeichnung Realgymnasium geführt haben. Architekt und Baumeister des Schulneubaues sind bei Klose leider nicht genannt und konnten auch nicht mehr ermittelt werden. Das gilt ebenso für die Höhe der Baukosten und die Art ihrer Finanzierung. Obwohl ein beachtlicher Anteil der Schüler von Anfang an aus dem Landkreis kam, war dieser an der Finanzierung offensichtlich nicht beteiligt. Gestaltung und Ausführung des Bauwerks lassen aber auf Meister ihres Faches und eine beachtliche Bausumme schließen. Der bildungspolitische Gärungsprozeß des 19. Jahrhunderts reichte noch bis in das 20. Jahrhundert hinein. Die Bildungspolitik war ständig in Bewegung. Der Meinungsstreit zwischen den konservativen Anhängern der humanistischen Bildung, die in ihr die einzige zulässige Voraussetzung für akademische Berufe sehen wollten, und den progressiven Kräften, die den veränderten Strukturen und den hohen naturwissenschaftlich-technischen Anforderungen des Industriezeitalters Rechnung getragen wissen wollten, war trotz des kaiserlichen Dekrets von 1900 noch nicht ausgestanden. Nach diesem besaß jeder die Berechtigung zum Studium, der die Reifeprüfung einer neunklassigen Lehranstalt bestanden hatte, mit Ausnahme der Theologie und Philologie. Im Bewußtsein der sogenannten gebildeten Schichten hatte das relativ junge Realgymnasium aber noch lange um seine volle Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit zu kämpfen. Kultur- und Bildungspolitik haben unter Kriegen erfahrungsgemäß am meisten zu leiden. In so schweren Zeiten werden die Prioritäten gewöhnlich anders gesetzt. So sind aus der Zeit des I. Weltkrieges keine regierungsamtlichen Maßnahmen bekannt, die das Bildungswesen tiefgreifend beeinflußt hätten. Der Schulbetrieb wird dagegen um so spürbarer beeinträchtigt gewesen sein und zwar um so mehr je länger der Krieg dauerte. Auch wenn Einzelheiten nicht überliefert sind, kann doch davon ausgegangen werden, daß der am Lübener Gymnasium ohnehin chronische Lehrermangel (von dem schon bei Klose die Rede ist), während des Krieges noch spürbarer gewesen sein mag. Bekannt ist jedenfalls, daß der schon von Klose (S. 526 Nr. 31, S. 528 Nr. 16 und S. 531) erwähnte Oberlehrer Prof. Jüngling, der am 1. Oktober 1917 in den Ruhestand getreten war, noch bis zum 31. Dezember 1918 "in opferwilliger Weise in der Not des Weltkrieges seine Kräfte wieder zur Verfügung stellte" . Die Oberprimaner mußten alsbald nach bestandener Reifeprüfung des "Kaisers Rock tragen" (Klose, S. 351), anstatt zur ‚Alma mater' zu wandern". Für die Schüler freilich brachten die Kriegsauswirkungen ab und zu dankbar begrüßte Abwechslung in das starre Einerlei des Schulalltages. So erinnert sich unser betagter Mitschüler Gerhard Kindler: "Als Quintaner waren wir im Frühjahr 1917 mehrere Male im Wald zum Laubheusammeln. Es diente als Pferdefutter für das Militär. Im Marschschritt zog die ganze Schule durch die Stadt, begleitet von unserem Trommler- und Pfeiferkorps." Er weiß auch davon zu berichten, daß die ganze Schule einmal anläßlich einer Gedenkstunde am Kriegerdenkmal in der Bahnhofstraße vorbeiparadieren mußte. Dabei sei der Parademarsch der Schüler besser ausgefallen als der der Lübener Dragoner, wie das Stadtblatt am nächsten Tag lobend hervorhob. Im Herbst 1917 waren alle Schüler im "Technischen Notdienst" eingesetzt. So mußte er mit seiner Klasse in Groß-Krichen bei Moltrecht 14 Tage lang bei der Kartoffelernte helfen. Zum Frühstück auf dem Acker gab es Mehlsuppe und Butterbrot und zum Mittagessen Gerichte, die wegen der allgemeinen Lebensmittelknappheit daheim schon längst nicht mehr auf den Tisch kamen. Der Krieg und seine Folgen führten nicht nur zu einem politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruch, sie wirkten sich auch auf die Kultur- und Bildungspolitik aus. Davon blieb das Lübener Gymnasium nicht unberührt. Mit dem Schuljahr 1922/23 begann die Umwandlung vom Realgymnasium zum Reform-Realgymnasium. Sie war Ostern 1930 mit der Reifeprüfung der Klasse abgeschlossen, die Ostern 1921 als letzte nach realgymnasialen Grundsätzen eingetreten war. Die realgymnasiale Ausbildung will vorwiegend den praktischen Lebensanforderungen genügen. Deshalb werden Mathematik, Naturwissenschaften und die lebenden Sprachen besonders gepflegt, allerdings unter Beibehaltung des Lateinischen. Am Lübener Realgymnasium war Latein noch erste Fremdsprache, zu der in der Quarta Französisch und in der Untertertia Englisch traten. Reform-Realgymnasien legen besonderen Wert auf die Muttersprache und das Französische. Im Lübener Reform-Realgymnasium war allerdings zunächst Englisch die erste Fremdsprache, zu der in der Quarta Französisch und in der Untersekunda Latein hinzukamen. Das änderte sich erst Anfang der dreißiger Jahre (den genauen Zeitpunkt konnte ich nicht ermitteln). Da wurde Französisch zur ersten Fremdsprache, Latein (Quarta) zur zweiten und Englisch (Untersekunda) zur dritten. Anfangs war das Gymnasium nur Jungen vorbehalten. Mädchen, die eine höhere Bildung anstrebten, besuchten die daneben bestehende Höhere Mädchenschule. Nach den Erinnerungen von Gerhard Kindler (Eintritt in die Sexta 1916) war es geradezu eine Sensation, als im Oktober 1923 das erste Mädchen ins Gymnasium aufgenommen und seiner Klasse zugewiesen wurde (Unterprima). Es war eine Müllerstochter aus der Gegend von Neiße, die sieben Jahre älter war als der Klassendurchschnitt und durch herausragende Leistungen glänzte. Das trug ihr freilich nach den ungeschriebenen Gesetzen aller Schulen der Welt den Ruf einer Streberin ein. Sie verließ die Schule bereits 1924 wieder und hat später, das galt als zweite Sensation, in Breslau Maschinenbau studiert. Aber damit war offenbar der Bann gebrochen. Schon 1925 erschienen die nächsten Damen in seiner Klasse. Zur Selbstverständlichkeit wurde die Aufnahme von Mädchen aber wohl erst, nachdem die Höhere Mädchenschule 1932 aufgelöst worden war. Mit dem überwiegenden Teil der ihr angehörigen Mädchen wurden von den Lehrkräften auch die Oberlehrerinnen Maria Schoen und Margarete Leupold in das Gymnasium übernommen. Übrigens durften umgekehrt Buben auch die Höhere Mädchenschule besuchen. Wer davon Gebrauch machte, konnte schon nach der dritten Klasse (sonst frühestens nach der vierten Volksschulklasse) an der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium teilnehmen und bei Bestehen in die Sexta eintreten. Der 25. Jahrestag der Schulgründung wurde 1933 feierlich begangen. Die Veranstaltung in der Aula war ein Höhepunkt des Schuljahres. Den nächsten teils kosmetischen, teils aber auch gravierenden unterrichtsrelevanten Einschnitt brachte das Jahr 1937 mit der Umbenennung der Anstalt in Städtische Oberschule für Jungen. Die Hintergründe und Zusammenhänge waren nicht mehr zu ermitteln. Dabei wurde Englisch gleichzeitig wieder erste und Französisch dritte Fremdsprache. Latein blieb zweite Fremdsprache. Ferner entfiel ab Ostern 1937 die 9. Klasse (Oberprima). Künftig gab es nur noch die Prima, aber eigentlich auch nur im Sprachgebrauch. Offiziell wurde die Nummernbezeichnung der Klassen eingeführt und zwar zunächst noch unter Beibehaltung der absteigende Nummerierung. Erst ab Ostern 1938 trat an ihre Stelle die aufsteigende Nummerierung. Verfahrenstechnisch wurde der Fortfall der 9. Klasse so bewältigt, daß 1937 zwei Reifeprüfungen stattfanden; die erste für die Oberprima im Februar, die zweite für die Unterprima am 23. März. Damit warf - von vielen sicher noch unerkannt - der II. Weltkrieg bereits seine Schatten voraus. Denn für diese Novelle im Schulbereich waren nicht etwa bildungspolitische, sondern ausschließliche wehrpolitische Gründe maßgebend. Und der Krieg war schneller da, als selbst Pessimisten befürchtet hatten. Mit seinem Beginn am 1. September 1939 begann schrittweise, aber unaufhaltsam, die qualitative Demontage der Schule. Infolge der Einberufung von Oberlehrer Halfpaap gleich zu Anfang des Krieges entfiel zunächst der Unterricht für Zeichnen und Kunsterziehung. Bald folgte, aber wohl nur teilweise, der Unterricht in Chemie. Meine Klasse (Eintritt 1936) hatte jedenfalls nie auch nur eine Stunde Chemie. Mit Fortdauer des Krieges wurde der Lehrermangel immer spürbarer. Die Folge war eine ständig zunehmende Fluktuation unter den Lehrkräften. Kaum hatte man sich an ein neues Gesicht gewöhnt, war es schon wieder verschwunden. So war es für uns Schüler geradezu ein Glücksfall, daß sich in dieser schweren Zeit so bewährte Kräfte wie Oberlehrer Zingel und Studienrat Munderloh nach ihrem Eintritt in den Ruhestand weiterhin der Schule zur Verfügung stellten. Der Dank, den wir ihnen damals in unserer jugendlichen Unbekümmertheit, die uns jeden Stundenausfall freudig begrüßen ließ, schuldig geblieben sind, sei deshalb an dieser Stelle aufrichtig nachgeholt. Er gilt ebenso Frau Anna-Maria Strack, einer den jüngeren Schülergenerationen wohlbekannten Persönlichkeit. Hat doch so mancher (oder manche) bei ihr seine unzureichenden Kenntnisse im Französischen oder Englischen durch Nachhilfestunden zu bessern versucht. Auch sie hat sich dem Ruf der Schulleitung nicht verschlossen, als diese in den letzten Kriegsjahren keinen anderen Ausweg mehr wußte, den neusprachlichen Unterricht aufrechtzuerhalten. So schreibt Oberstudiendirektor a. D. Erwin Vetter in einem warmherzigen Gedenkartikel, den er ihr 1953 im Lübener Heimatblatt widmete: "So konnte ich ihr während des II. Weltkrieges bedenkenlos, wenn auch gegen alle Bestimmungen, den neusprachlichen Unterricht in der Obersekunda anvertrauen. Und die 74jährige hat nicht enttäuscht". Dennoch gab es immer wieder Unterrichtsausfall. Ab 1940 regelmäßig im Herbst, wenn die Klassen bei der Kartoffel- und Rübenernte helfen mußten. Dazu wurden wir auf die Bauern des Landkreises aufgeteilt. Gewöhnlich waren wir bei ihnen in Kost und Logis. Nicht selten entstanden dadurch Bindungen von Dauer. Für viele war der Ernteeinsatz nicht nur eine freudig begrüßte Abwechslung, sondern auch eine gute Gelegenheit zur Aufbesserung des Taschengeldes. Wenn ich mich recht erinnere, war Herbert Napiralla, ein Abiturient von 1937, der erste Kriegstote aus dem Kreis der Lübener Gymnasiasten, wenn nicht der Stadt überhaupt. Er fiel am 21. Mai 1940 bei Cadone in Belgien. Seines Todes wurde noch in einer würdevollen Feierstunde am Kriegerehrenmal in der Bahnhofstraße gedacht. Weitere Gedenkfeiern haben dann nicht mehr stattgefunden, denn die Todesnachrichten nahmen kein Ende mehr. Wie hoch der Blutzoll war, den der Krieg unter den ehemaligen Schülern des Lübener Gymnasiums forderte, mag das von Landsmann Dr. John angeführte Beispiel beleuchten, das durchaus landesweit als repräsentativ gelten kann: Von den neun männlichen Abiturienten des März 1937 sind fünf gefallen. Die hohen Opfer mußten immer wieder ersetzt werden. Deshalb wurde das Einberufungsalter schrittweise immer weiter gesenkt. Schon ab 1942 wurden die Schüler der höheren Schulen ohne Rücksicht auf den Stand ihrer Ausbildung zu den Waffen gerufen, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet hatten, teilweise sogar schon früher. Einen geordneten Abschluß konnte in den letzten Kriegsjahren kaum noch einer machen. Deshalb wurde mit Runderlaß des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 27.10.1942 der sogenannte Vorsemestervermerk geschaffen, der den vorzeitig Einberufenen unter bestimmten Voraussetzungen zusammen mit dem Schulabgangszeugnis zu dem Zeitpunkt zugestellt wurde, zu dem sie bei weiterem Besuch der Schule die Reifeprüfung abgelegt hätten. Er sollte nach dem Krieg nach erfolgreicher Ablegung eines Vorsemesters zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule berechtigen. Als meinen Eltern im August 1944 mein Abgangszeugnis mit Vorsemestervermerk ausgehändigt wurde, befand ich mich schon fünf Monate in russischer Kriegsgefangenschaft. 1941 trat im deutschen Schulwesen eine Neuregelung in Kraft, die heute noch Bestand hat. Der Beginn des Schuljahres wurde von Ostern auf den Schulanfang nach den Sommerferien verlegt. Für die davon Betroffenen bedeutete das eine Verlängerung des laufenden Schuljahres. Mit dem Ende des Schuljahres 1943/44 wurde der Unterricht ab der 5. Klasse (Obertertia) aufwärts eingestellt. Davon waren auch diejenigen betroffen, die zu diesem Zeitpunkt in die 5. Klasse versetzt worden waren. Wer dem Jahrgang 1929 oder älter angehörte und noch nicht zum Kriegsdienst, Reichsarbeitsdienst oder Dienst als Luftwaffenhelfer herangezogen worden war, wurde dem Unternehmen Barthold zum Bau von Verteidigungsstellungen zugewiesen. Das betraf auch die Mädchen. Die Jüngeren mußten sich für andere Aufgaben zur Verfügung stellen, soweit sie nicht vorzogen, nach Liegnitz zur Schule zu fahren. Für die Schüler der Klassen 1 bis 4 ging der Unterricht weiter, bis die Stadt im Januar 1945 vor der heranrückenden Roten Armee geräumt wurde. So endete im Chaos, was 1908 so hoffnungsvoll und vielversprechend begonnen hatte. Die Kampfhandlungen um die Stadt begannen am Abend des 27. Januar 1945. Sie dauerten rund 14 Tage. Am 6. Februar fuhr Studienrat Kozmiensky noch einmal mit einem Munitionslastwagen von Liegnitz nach Lüben. Schon waren im Stadtbild überall Kampfspuren zu sehen. Im Gymnasium war der Gefechtsstand des Kampfkommandanten eingerichtet. Etwa um die gleiche Zeit konnte auch unser ehemaligen Mitschüler Heinz-Friedrich Müller (Abitur 1938) noch einmal, mit einem motorisierten Spähtrupp von Sagan kommend, nach mehrmaligen zunächst vergeblichen Versuchen bis in die Stadt vordringen. Er schreibt u. a. : "Mörderischer Beschuß aus allen Gärten. Rauchwolken über Stadt und Flugplatz, Flammen aus dem Dach der Kirche. In den Straßen überall Schüsse, herabhängende Drähte, Qualm." Am 9. Februar hatte die Rote Armee die Stadt endgültig in ihrer Hand. Nach Augenzeugenberichten bot sich dem Betrachter ein Bild des Grauens. Etwa 80 % aller Gebäude waren zerstört oder schwer beschädigt. Unter den beschädigten Gebäuden befand sich auch das Gymnasium. Der erste Direktor Dr. Caspari hatte die Schule bis zu seinem Tod am 19. Januar 1918 geleitet. Über seine Person und Amtsführung sind Aufzeichnungen oder Erinnerungen leider nicht überliefert. Die Töchter des Schuldieners Siebenhaar wußten in einem 1971 im Lübener Heimatblatt veröffentlichten Aufsatz lediglich zu berichten, daß Lehrer, Schüler und Honoratioren der Stadt dem braven Schulmann in einer ergreifenden Trauerfeier, die in der Aula stattfand, die letzte Ehre erwiesen. Ihm folgte als Schulleiter der gebürtige Lübener Studiendirektor Tscharntke. Der waltete als gestrenger, aber allseits anerkannter und geachteter Hausherr seines Amtes bis zu seiner Versetzung nach Breslau am 1. Juni 1934. Die Nachfolge trat am 14. März 1935 sein Vertreter Studienrat Vetter an unter gleichzeitiger Ernennung zum Oberstudiendirektor. Herr Vetter stand der Schule bis zum bitteren Ende 1945 vor. Dieser Versuch einer Chronik wäre unvollständig, ließe er unerwähnt, daß schon bald nach dem Krieg, nämlich am 1. Dezember 1946, unser Schulkamerad Siegfried Habermann, allgemein nur Seppl gerufen, den Versuch unternahm, die überlebenden ehemaligen Schüler des Gymnasiums in einer Schülergemeinschaft über die Zonengrenzen hinweg zu vereinen. Bindeglied sollte ein regelmäßig erscheinender Rundbrief sein. Das mit großem persönlichen Engagement aufgezogene Unternehmen, dem auch die noch lebenden ehemaligen Lehrkräfte, an ihrer Spitze Oberstudiendirektor Vetter, aufgeschlossen einen guten Start wünschten, kam jedoch über sieben Rundbriefe nicht hinaus. Es mußte an den objektiven Schwierigkeiten der rauhen Nachkriegswirklichkeit scheitern. Nicht nur daß die Zweiteilung Deutschlands regelmäßige Kontakte über den eisernen Vorhang hinweg unmöglich machte, auch die großen persönlichen Belastungen, die jeder Einzelne beim Aufbau seiner Existenz zu bewältigen hatte, der Kampf ums tägliche Brot, um Kleidung und Wohnung und schließlich ganz einfach der Mangel an Papier und Matritzen, entzogen dem Idealismus, der für solche Vorhaben unerläßlich ist, den Boden, nachdem die erste Freude über das Wiederfinden verklungen war. Das schmälert Siegfried Habermanns Verdienste nicht im geringsten. Kam in seiner Initiative doch so recht die tiefe Verbundenheit zum Ausdruck, zu der das harmonische und fruchtbare Zusammenwirken von Lehrenden und Lernenden an unserer lieben alten Penne den Grundstein gelegt hat. Diese Verbundenheit war auch die Motivation für diese Schrift. Was wir geworden sind, sind wir doch nicht zuletzt auch dank unserer Schule geworden. |

| Lübener Oberschüler 1944

Ulrich Rathey In einem Klassenzimmer

|

Der Zwang ist überstanden, die Schule ist vorbei! Man träumt von fernen Landen und fühlt sich froh und frei! Bei einem Trinkgelage mit schlechtem, dünnem Bier kommt der Entschluß zutage: Auf, bringt ein Stück Papier! Wir wollen wieder zechen in dieser Kneipe hier und von der Jugend sprechen, wenn zehn Jahr älter wir! Zehn laute frohe Knaben sind eifrig gleich dabei und werfen hin die Namen, auf daß es gültig sei. Dem Wirt ward übergeben das heil'ge Dokument, das nur den Wunsch zu leben zehn junger Menschen kennt. Und Abschied nimmt die Meute, die alte Welt zerbricht, vom Turm hallt Grabgeläute; jedoch sie hören's nicht! |

Und hören ihn wohl nimmermehr, den trauten Glockenklang, denn zukunftahnend kündet er schon Tod und Untergang. Die Jahre sind verflogen, die Glocken längst entzwei, der Krieg durchs Land gezogen mit Tod und Wüstenei. Die Räume sind verfallen, in denen nun zur Stund' die Mauern sollten hallen von lust'ger froher Rund. Doch statt der lauten Zecher hallt Wind nur im Gestein, und statt der vollen Becher tropft kalt der Regen ein! Und tief unter den Steinen, da liegt das Dokument, es wird die zehn vereinen, die längst verdorben sind. Es könnten all die Tränen, die diese zehn beweinen, wenn sie zusammenkämen, zu einem Meer sich einen! aus: Lübener Heimatblatt 18/1970 (Der Autor - Sohn des Lübener Rechtsanwalts Hans Rathey.) |

|

Nachtrag zur Chronik der Schule Nach Abschluß der vorstehenden chronologischen Abhandlung bin ich in der Bayerischen Staatsbibliothek noch auf Material gestoßen, aus dem ich nachträglich folgendes in Erfahrung bringen konnte. Die Pläne zum Bau des Schul- und Schulleitergebäudes entwarfen Landesbauinspektor Ploke und Architekt Wahlig, beide Breslau. Ihnen oblag auch die Überwachung der Bauausführung, die überwiegend von einheimischen Firmen bewältigt wurde. Der stattliche Neubau wurde mit Beginn des Schuljahres 1911/12 bezogen. Zur feierlichen Einweihung am 6. Mai 1911 zogen die Schüler vom Turnplatz durch die Straßen der Stadt zum festlich geschmückten Schulhaus. An ihrer Spitze marschierte das Trommler-und Pfeiferkorps, dahinter die Kapelle des Dragonerregiments, die dessen Kommandeur, Oberst von Alten, für diesen Zweck "gütigst" zur Verfügung gestellt hatte. Die prächtige Aula war bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit den Spitzen der kaiserlichen, königlichen, der Kreis- und städtischen Behörden und mit den Vertretern der städtischen Schulen waren auch die Abgeordneten des Kreises Lüben im Landtag und im Herrenhause, Graf von der Recke-Friedrichswalde und Burggraf zu Dohna-Kotzenau, erschienen. Neben den Eltern der einheimischen Schüler hatten sich Angehörige der auswärtigen Zöglinge eingefunden. Zahlreiche Festgrüße gingen im Laufe des Tages ein und gaben Zeugnis davon, daß das denkwürdige Ereignis auch außerhalb der Stadt Aufmerksamkeit fand. Das altniederländische Dankgebet, von der Dragonerkapelle geblasen, leitete die Feier ein. Danach las Pastor Kuske den 127. Psalm: "Wo der Herr nicht das Haus bauet..." und sprach das ergreifende Weihegebet. Ihm folgte ein vierstimmiger Schülerchor unter Leitung vor Lehrer Zingel. Dann ergriff Bürgermeister Faulhaber das Wort. Er gab der Freude Ausdruck, "daß der hehre Bau im wesentlichen durch heimische Kräfte und ohne außerordentliche Inanspruchnahme der Steuerkraft der Bürger zustande gekommen sei." Mit herzlichen Worten dankte er allen, die zum Gelingen des Werkes beigetragen haben. Als Hausherr im neuen Schulpalast betrat nun Direktor Dr. Caspari das Podium. "Dank gebührt heute", so führte er aus, "am Tage der festlichen Weihe dieses Hauses, vor allem unserer lieben Stadt Lüben und ihren einsichtigen Vätern: dem Kuratorium, dem Magistrat, den Stadtverordneten. Zu den freudigen Erinnerungen dieser ersten Jahre meiner Lübener Tätigkeit gehört die, daß die städtischen Körperschaften mir, als ich mit leeren Händen und gleißendes Gold heischend für unsere Schule und Schüler, zu ihnen kam, doch einstimmig und debattelos genehmigt haben, was ich wünschte." Er dankte unserem Landtagsabgeordneten für sein tatkräftiges Eingreifen zu Gunsten der Schule und dankte auch im Namen der Anstalt den beiden Breslauer Baumeistern, denen es in glücklicher Weise gelungen sei, die Forderungen des Unterrichts mit denen der Hygiene zu verbinden und durch den hochragenden Bau dem Bilde unserer Stadt ein neues und besonderes Gepräge zu geben. Sein Dank galt weiter den Mitgliedern des Lehrerkollegiums, die unter äußerlich oft schwierigen Verhältnissen den Schülern ein Beispiel rechter Pflichterfüllung gegeben haben. Anknüpfend an die Tatsache, daß das Schulhaus sich auf einem alten Kirchhof erhebt, besprach er die Eigenart des Realgymnasiums. "Wie unser Haus mit seinen Fundamenten in einem Erdreich wurzelt, das mit der Knochenerde der Altvorderen gedüngt ist, und mit seinem First hinausragt in die Lüfte, die von Telegraphen- und Telephondrähten durchzogen und von lenkbaren Luftschiffen durchkreuzt werden, so wollen wir im Unterricht aus den einfachen Verhältnissen der Vergangenheit unsere Schüler führen zum Verständnis der mannigfachen und verwickelten Erscheinungen der Jetztzeit." Die Schüler mahnte er, die Schule und die Einrichtungen als ein ihrer Fürsorge anvertrautes Gut zu betrachten und schloß: "Auch in stiller Friedensarbeit kann sich erweisen, wer ein Mann ist. Hohenzollernhaus und Schlesien, das sind zwei Worte, die von der Weltgeschichte unlösbar miteinander verknüpft sind. Schlesien rüstet sich zur hundertsten Wiederkehr der Tage, da es Treue gehalten hat in trübster Zeit, da von seinen Höhen der Völkerfrühling maienfrisch herniederstieg zur Katzbach und zur Oder. Und das Gelöbnis zur Treue zum angestammten Herrscherhause wollen wir hineinlegen in den Ruf, der heute als der erste durch diese hohe Halle brausen soll: Unser Kaiser, König und Herzog hurra! hoch!". Als Angebinde stifteten der feiernden Schule Sanitätsrat Dr. Simon ein Mikroskop, Pastor Kuske eine Bibel für die Morgenandachten, Buchhändler Scholz das Kaulbachbild "Die Hunnenschlacht" im Eichenrahmen. Ein Festmahl von 62 Gedecken im "Grünen Baum" schloß die würdig verlaufene Feier. Die erste reguläre Reifeprüfung hätte entsprechend dem stufenweisen Ausbau der Schule zur Vollanstalt bei normalem Verlauf der Zeitläufte frühestens zu Ostern 1915 stattfinden können.

Eine Regelung vom 6. August 1914 bestimmte ferner: "Schülern der Unterprima, Obersekunda und Untersekunda kann schon jetzt das Zeugnis der Versetzung in die nächsthöhere Klasse ausgestellt werden, wenn sie ihre Militärtauglichkeit und ihre Annahme zum Heeresdienst einwandfrei nachgewiesen haben." Im Jahresbericht 1914/15, der Ostern 1915 erschien, beklagte die Schule bereits eine Lehrkraft und fünf Schüler als Kriegstote. Außerdem heißt es dort: "Die Klassen leerten sich nach Schulanfang 1914, bis zur Untertertia hinab entstanden Lücken. Von 217 Schülern folgten 56 dem Rufe unseres obersten Kriegsherrn und traten als Kriegsfreiwillige oder Fahnenjunker in die Heere ein." Dieser Jahresbericht bestätigt auch die schon geäußerte Vermutung über die Einführung der Schulbezeichnung "Realgymnasium". Es heißt dort: "Durch Erlaß des Herrn Ministers vom 27. November 1914 - U II Nr. 6868 - ist die Schule als Realgymnasium anerkannt. Die Aufnahme in das Verzeichnis der militärberechtigten Lehranstalten durch den Herrn Reichskanzler und gleichzeitiger Löschung des bisherigen Realprogymnasiums ist inzwischen erfolgt." Hans-Werner Jänsch |

|

|

|

|

|

|

|

|

|